米国でのくらしとビジネスを振り返って(4)(36)

米国での生活で忘れられないのは、渡米前からの知り合いであったラニー貞安という、ハワイ出身の日系二世の存在でした(既に故人)。同氏は第二次世界大戦中に米国陸軍が編成した、殆どが日系アメリカ人で構成された第442連隊戦闘団として、過酷な欧州戦線に送られ戦った一人でした。同部隊は米国民として国家への忠誠を示すため、多大の死傷者を出しながら勇猛果敢に戦ったことが語り継がれています。

現在も、米国では様々な理由でアジア人に対するヘイト・クライム(憎悪犯罪)が多発しています。私の前の世代までは、日本はかつての敵国として見られていたこともあり、厳しい扱いがあったようです。今日の良好な日米関係の背景には、こういった先達の犠牲や苦労、そして理不尽への悔しい思いがあったことを忘れてはなりません。

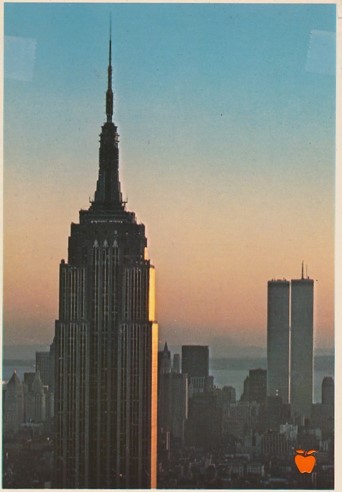

私はラニーさんから米国について様々なことを学びました。日本人はあまり使わない方がよいDirty Englishも習いました。また、当時、日本人はなかなか行けなかった「The 21 Club」(21W,52nd St.)や、9.11で爆破されたワールド・トレード・センター(WTC)北タワー最上階(107階)のレストラン、「Windows on the World」のBarでの一杯や食事も懐かしい思い出です。WTCの最上階は411mで、眼下には自由の女神がありました。当時、私の事務所はミッドタウンの666,5thAve.にあり、ビルの最上階の「Top of the Sixs」というBarで、現地社員とよく「One for the road」(帰りに一杯!)をやり、英語のブラッシュアップに努めました。近くにはセントパトリック大聖堂やロックフェラーセンター、それにティファニー本店もあり、セントラルパークも徒歩圏内で、その横にジョン・レノンが凶弾に斃れた「ダコタ・ハウス」がありました。

さて、私が1978年6月に赴任後、先ずやらねばならなかったことは、「Social Security Number」(社会保障番号)の申請・取得でした。日本における「マイナンバー」です。米国ではこれがないと運転免許証、住宅、電話、電気、ガス、銀行口座開設等、あらゆる手続きができません。つまりこの番号なしに生活が出来ないのです。プライバシーにうるさい米国ですが、この制度がスタートしたのは、今から80年以上前の1936年11月です。今では子供を含む全国民、全外国人就労者に発行されます。私の番号は私が生きている限り、たとえ世界のどこにいても米国政府と繋がっています。

一方、日本ではマイナンバ―カードの交付が2016年に始まりました。ところが未だ取得率は40%程度です。これではデジタル化が軌道に乗りません。この日米間の違いが、例えばコロナの被害救済の給付金についても、支給のスピードに歴然たる差が生じました。IMD(スイスの国際経営開発研究所)によると、全64カ国中、日本のデジタル競争力は28位。アジアではシンガポール、中国、韓国にも後塵を拝しています。

因みに、デジタル技術は数字や文字、画像、音声等情報をすべて「0」と「1」に置き換えると聞きます。英文はアルファベット26文字と数字です。一方、我が国は漢字に加え、ひらがな(50音)、カタカナ、ローマ字、数字、さらには和暦、西暦が混在しています。また、漢字は字によって幾通りも読み方があり複雑です。デジタル時代においては基礎データのインプットは可能な限りシンプルな形式に工夫すべきです。

なお、私が現地勤務した頃は、日米間で年金に関する相互協定がありませんでした。そのため駐在員は両国で保険料を支払っていました。それにより、私の場合65歳以降、米国政府から社会保障番号に基づき毎月年金が支払われています。我が国もデジタル化への世界の流れに乗り遅れぬよう、官民挙げてDX化(デジタルトランスフォーメーション)を急がねばなりません。