米国でのくらしとビジネスを振り返って(10)(42)

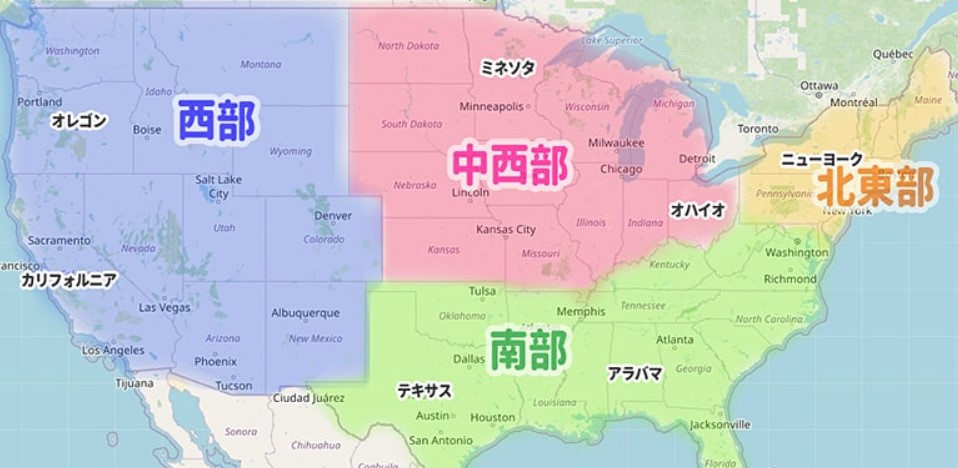

米国本土は大きく分けて4つの地域(北東部、西部、中西部、南部)に分類されます。米国の面積の約1/26という狭い日本でも、北海道から九州までいくつかのブロックがあり、それぞれ地域性があります。当然のことながら米国でも地域により気候風土、風俗習慣も異なる等、極めて多様性に富み、それぞれのアメリカがあります。英語にも訛りがあり、人種構成にも違いがあります。従って短期滞在する中で、たまたま体験したことや、垣間見たことを以て、「これがアメリカ」と決めつけると見誤ります。因みに私の印象では、米国の世論に影響力が強いのは中西部の保守層のように思います。

なお、米国社会で特に大事なことはフェアかアンフェアかという概念です。騎士道が語源とされていますが、フェアはそのまま日本語でも使われています。「正当・誠実」ということでしょうか。アンフェアは「卑怯!」、「ズルイ!」といった意味です。子供でも「アンフェア!」といわれると猛然と反論します。

なお、米国民は明らかに自分より弱いものに対しては博愛的というか、手を差し伸べます。しかしかつてのソビエト連邦や現在の中国のように、自国を凌駕しそう、更には脅かそうとする相手に対しては容赦なく、大国のエゴというかライバル意識が強く出てきます。こういった国民性も理解したうえでうまく付き合うことです。

一方、ビジネスについては日本も含め新興国では「駆け引き」が商習慣です。ところが米国ではあらかじめ資格審査に合格した業者(Bona Fide Vendor)を対象に、入札の締め切りは何月何日何時と決められます。つまり「ネゴしろ」なしの一発勝負が多いのです。これがフェアなやり方とされます。ところが新興国では、例えば本心は1億円で受注を目指す場合でも、とりあえず1億1000万円で提示し相手の出方を見ます。この「突いたり退いたり」はMonkey Businessと揶揄され、米国では一般的ではありません。結果として他社に1億円で奪われると、現地駐在の情報力・交渉力不足と片付けられがちです。考えてみれば日本国内では値切るのが当たり前ですから。

このフェアな商取引を守るという精神は、独占禁止法の厳しい適用にも表れています。米国ではFTC(Federal Trade Commission、日本の公正取引委員会)」が、特に「談合」、「独占の弊害」に対して目を光らせています。それによって資本主義・市場経済のダイナミズムが阻害されてはならないという立場です。米国では私が在任中の1980年頃でも毎年、懲役刑を受けた企業経営者の数と延べ収監日数が公表されていました。また、ロッキード事件等のわいろ事件がきっかけとなり、1970年代中ごろからFCPA(海外腐敗行為防止法)が制定されました。日本企業の場合も例え他国であっても、政府相手に贈収賄事件を起こすと、米国内でペナルティを課せられます。

また、我が国では同一業種に事業者数が多数存在します。これが米国企業と比較し利益率が低い一因となっています。一方、米国の企業家は他社のマネは好まず、オリジナリティを大事にすることから無駄な競争はしません。利益が上がらなければすぐ撤退というように戦略転換が機敏です。また、米国産業界では原油価格の高騰といったような、事業者の企業努力では如何ともしがたいコストアップについては、比較的スムーズに下流に転嫁されます。この点も商習慣の違いを感じます。

我が国の経営者はアジア諸国はくみしやすいと考える一方、米国に対しては苦手意識が強いようです。しかし新興国と異なり米国は、まず第一に政治的に安定していること、そしてビジネスに対するルール、制度が格段に整備されており、例え訴訟に発展してもフェアな裁定が行われることが挙げられます。つまり、後で「こんなはずではなかった」ということが比較的少なく、「努力次第」により成否が決まる可能性が高いように思います。日本企業はもっと積極的に米国市場にチャレンジすべきと考えます。

追記: ウクライナでは依然として激しい戦闘が続いています。ただ、はっきりしてきたことはロシアの勝利はないということだと思います。なぜなら短期決戦により既成事実を築くというプーチンの戦略が失敗したからです。長期戦になればなるほど、ロシアの経済も戦力も弱体化します。一方、ウクライナ国民の士気は旺盛で、徹底抗戦の構えです。ウクライナがその姿勢を貫く限り、米国を軸にNATOは惜しみなく武器の供与を続けるでしょう。

問題はプーチンが自暴自棄になって核兵器を使用するかどうかですが、それは自滅への道につながります。さすがにロシアの国民も一方的なプロパガンダから目を覚ますでしょう。従ってプーチンもどこかで妥協点を考えざるを得ないと思われます。

ただ、今後、戦局がロシアにとって不利になっていく中で、そのタイミングと線引きに当たり、中国に期待できない状況下、国連がその役割を果たせるかどうかではないかと思います。

また、私たち日本人も一国平和主義という幻想から抜け出し、「弱みを見せると付け込まれる」という冷徹な世界の現実を知ることです。