最近のニュースを通じて想うこと(45)

最近の気になるニュースを取り上げて想うことをコメントしたいと思います。

■ウクライナについて:

ロシアのウクライナ侵攻が始まって3カ月。数日でケリがつくと考えていたプーチン大統領の思惑通りにはいかず、今やこの戦争が長期化するという見方が広まっています。5月25日朝のNHKのゼレンスキー大統領との単独インタビユーを観て、同大統領の「国を守り抜く」との「固い決意と覚悟」をヒシヒシと感じました。また、別のニュース番組で大統領が身の危険を顧みず、前線を視察する姿はどんな言葉より説得力があります。それにしても同大統領の発信力の強さには驚嘆しました。手元に原稿を置かず視線をまっすぐカメラに向け、流暢な英語で時にはエピソードを加え、各国議会、或いは国際的な会議で支援を訴える姿は感動的です。そして厳しい戦時下にも関わらず、疲れた様子も見せず話しぶりにゆとりがある上に、中国の動向等も含め直近の国際情勢にも精通していることに驚きました。

一方、「米国はアフガニスタンを見捨てた」というような声を聞きますが、同国の場合は大統領が早々と国を脱出しました。つまり国を捨て「逃げ出した」のです。国のリーダーがこれでは国民も兵士もついていくはずがありません。米国とて、「自分の国は自分で守る気概のない国」をいくら支援しても無駄と、考えざるを得なかったということです。危機に瀕してのリーダーはどうあるべきか。企業のトップにとって学ぶべき点が多々あるように思います。

■世界経済の動向:

米国の株式市場に「Sell in May!(株は5月に売れ!)」という警句があります。市場ではその格言通り売られ、5月20日までの一週間に930ドル下げ、これまで8週間の累計で約3600ドル(1割強)の下げ幅を記録しました。この下げ幅は世界恐慌にあった1932年以来90年ぶりとされています。ハイテク株を中心に割高感が修正されています。背景に政府が金融引き締めに転じたことが指摘されます。

米国政府は既にインフレ抑制に政策転換し金利を引き上げました。欧州もその方向で検討しています。中国や我が国は国内経済の現状に不安があり、低金利政策を維持しており通貨安が生じています。世界経済はスタグフレーション(不況下の物価上昇)の懸念が出てきており、今後の景気見通しは楽観できない状態です。

■自由主義国の比重低下、グローバル化の頓挫:

米非営利組織「フリーダムハウス「による各国政治の自由度区分(「自由」「一部自由」「非自由」)に国内総生産(GDP)を掛け合わせた勢力図で、自由主義国の比重が2000年の86%から2020年に64%に低下したことです。その一方で中国やロシアの台頭し、シェアを拡大していることが挙げられます。

なお、人とモノが世界を自由に行き来できるという意味でのグローバル化は、今回のロシアの暴挙で頓挫しました。シベリア上空を元通り自由に飛べるまでには数十年要すると思われます。企業も海外戦略をレビューする必要があります。

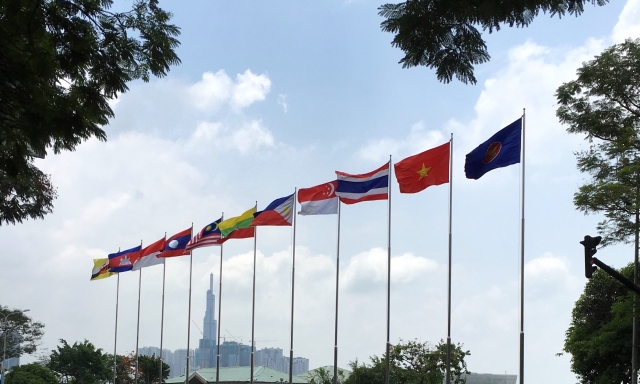

■ASEANに対して最も影響力のある国はどこ:

日経2022/5/22によると、シンガポールのシンクタンクISEASが2019年に始めたASEAN加盟国の識者に対し、「最も経済的影響力がある国」について意識調査したところ、「日本」と答えた人の割合は2019年の6.2%から、2022年には2.6%に減少。トップの中国77%に大きく水をあけられています。貿易面でも2003~2021年の対ASEAN貿易額で、日本は2008年まで米国と首位を争う存在でした。しかし2009年に中国に抜かれ、2021年には3倍近い差がついています。また、2003年に3倍近い差をつけていた韓国も1.7倍まで迫っています。日本は1980年代後半から1990年代前半はASEANで積極的に投資しましたが、最近は私たちが考えている以上に、我が国の東南アにおける存在感は薄くなっています。

追記: 今週久しぶりに上京しました。列車の予約も支払いもスマホ、乗り降りはかざすだけ。エスカーレーターを上り下りする際、いつも通り右側に立っていると他の人は左側。「あっ、ここは東京なんだな」と気が付いた次第。そしてタクシーに乗ると電話番号をナビに入力し確認してから発進。支払いとレシートもカードを差し込むだけ。ホテルの予約・支払い・レシートの発行もスマホ。デジタル化(DX)の便利さを実感する一方で、すべてがアンビジブルに対する一抹の不安と、何となく「乾燥した砂漠のようなもの」(人間味のなさ)を感じ、アナログ時代を懐かしく思うのは時代遅れでしょうか。

なお、スマホが出現する以前は、私たちは電話番号や住所等を何とか記憶しようとしました。しかし「今や覚える必要がないから、覚えようとしない」時代。このままでは人間の優れた能力である「暗記力」がどんどん退化します。そしてひとたびスマホが手元から消えると、途端に人は「抜け殻」のような存在になるのではないかと、老婆心ながら危惧しています。