ちょっと気になる記事・話題(160)

ついこの間、「明けましておめでとうございます」と挨拶を交わしたように思う間もなく、早や小正月(1月15日)、大寒(1月20日)を過ぎました。

そして次は春節(旧正月、Chinese New Year)です。今年は1月28日(火)から始まり2月4日(火)まで8連休。華僑が多く住むアジア諸国では、この間経済活動が殆どストップします。そして人気が高い日本にも観光客が大勢やってきます。中でも中国人に対して昨年12月25日、ビザ(査証)の発行が緩和されたことから急増が見込まれます。因みに昨年一年間の訪日外国人総数は3686万人、うち中国からは698.1万人(前年比約1.9倍)でした。今年は更なる増加が見込まれます。

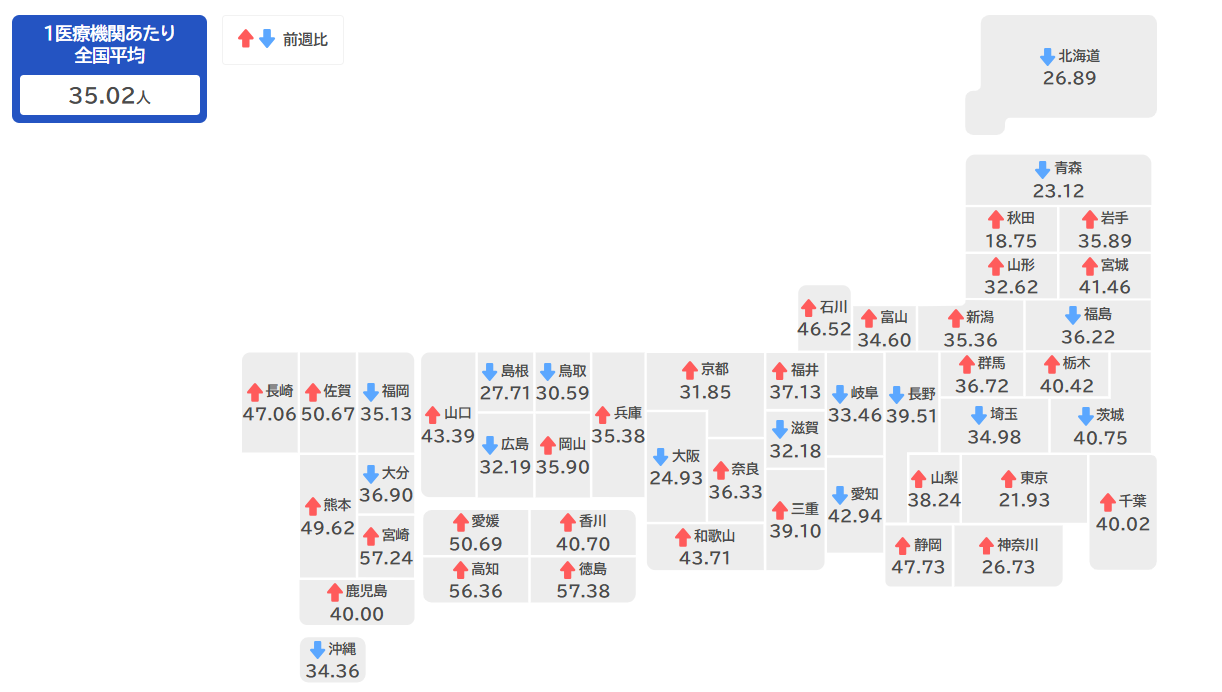

一方、インフルエンザが猛威を振るっています。厚労省は1月17日、4週連続で警戒レベルを発令しました。現在の感染の9割以上を占めるA型(H1N1)の流行による流行はほぼピークに達しましたが、別な型のウイルスが広がれば再び感染が拡大する恐れがあるとしています。感染を防ぐには手洗い・うがいといった基礎的な対策が重要とされています。お互いに気をつけましょう。

そして人間だけでなく、鳥インフルエンザも急増しています。1月21日現在で既に、1月の過去最悪を上回る危機的状況とされています。そのため鶏卵価格は平年と比べ2割ほど値上がりしており、今後更なる影響が懸念されています。

■■最近想ったこと・注目したこと:

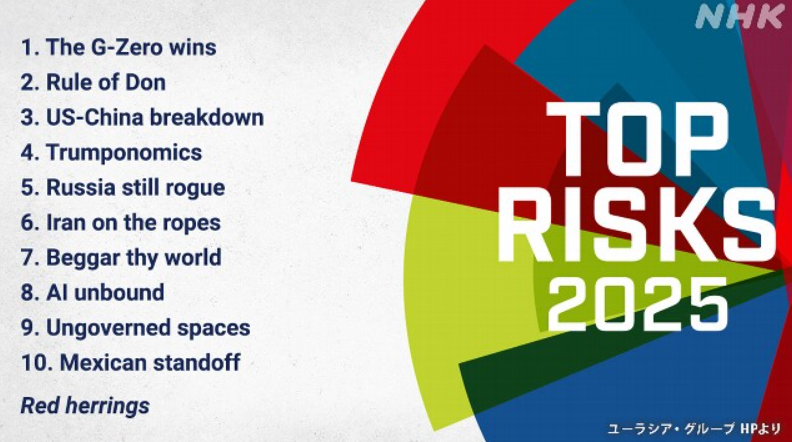

■ユーラシア・グルーブがウイルス指摘する今年の10大リスク:

米国の政治リスク調査会社ユーラシア・グループは1月6日、本年の世界10大リスク」を発表しました。それによると①深まるGゼロ(無極化)世界の混迷―大国によるリーダーシップの空白、②トランプの支配、③米中決裂、④トランプノミクス、⑤ならずもの国家のままのロシア、⑥追い詰められたイラン、⑦世界経済への負の押し付け、⑧制御不能なAI、⑨統治なき領域の拡大、⑩米国とメキシコの対立

以上のリスクの殆どは、トランプ米国大統領の政策と資質に直接・間接的に関連しています。即ち今年の最大のリスクの根源は同大統領そのもので、「丁と出るか半と出るか」、予測が難しいことを示しています。

■トランプ氏、米国大統領に返り咲く:

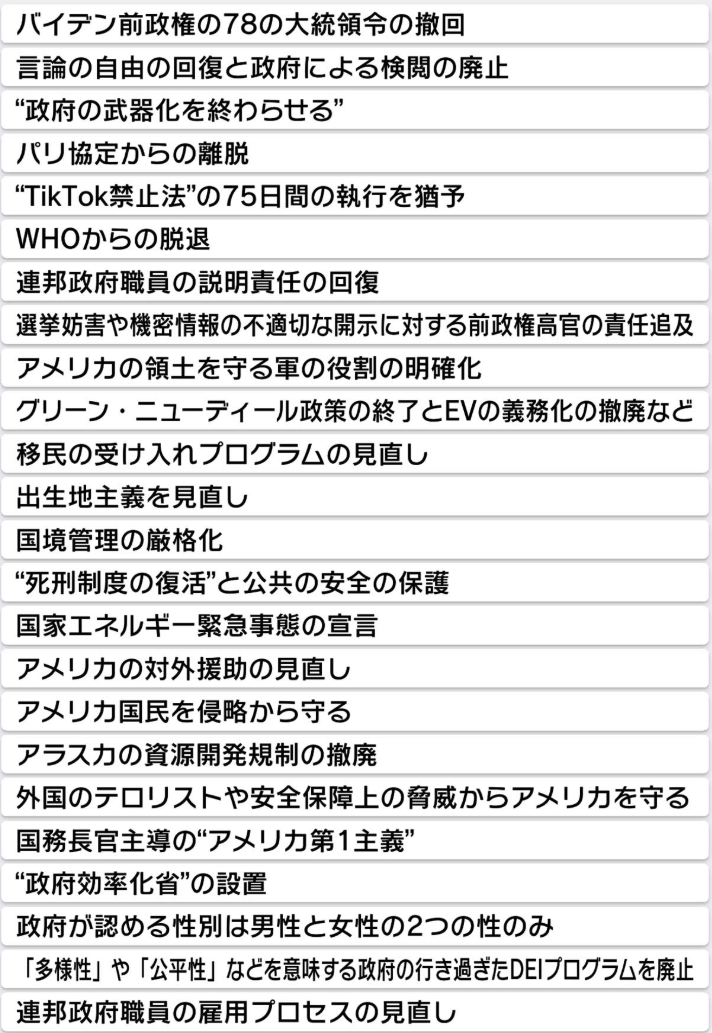

1月20日、トランプ・米国第47代大統領の就任式が首都ワシントンの連邦議会議事堂で行われました。就任演説の中で同大統領は、前回の選挙の敗北による屈辱から這い上がったことや暗殺事件に触れ、「私は理由があって命が救われたと信じている。私は神によって、米国を再び偉大(MAGA-Make America Great Again)にするために救われた」と述べ、「政権のすべての日々において、私は米国第一(自国優先、America First)」を考え、「この瞬間から米国の衰退は終わる」と宣言しました。そして就任式の直後、内政、経済、外交など幅広い分野にわたる大統領令に署名し、自らの政策を即刻実行に移す姿勢を示しました。これは即ち前任者(バイデン大統領)の路線を殆ど否定する、正に「時計の針を元に戻す」ことになります。米国大統領の権限がいかに強大か、そして米国では「大統領選挙に負けると結果はこうなる」ことを改めて思い知らされました。

なお、トランプ氏は常識や慣例が通じない型破りのタイプで、野球のピッチャーでいえば「荒れ球」専門、どこに投げ込んでくるか予測が付きません。外交・移民政策、環境問題(地球温暖化等)やエネルギー政策、WHO(世界保健機構)等国際機関からの脱退やWTO(世界貿易機構)残留の可否、それにDEI(Diversity-多様性、Equity-公平性、Inclusion-包括性)の廃止、性別は男・女以外は認めない等々、従来の政策からの180度転換です。一方、関税については、カナダ・メキシコに対しては予告通り2月1日から25%を適用するとしました。そして貿易赤字の最大の相手国である中国にも10%の追加関税を検討中としていますが、ウクライナ停戦の実現のための対ロ交渉には、同国の協力が不可欠なことから決定的な対立・決裂は避けると思われます。

こういったトランプ政権に今後、我が国はどう対応すべきでしょうか。振り返りますと、第一次トランプ政権(2017年~2021年)に於いては、故安倍首相が才気を発揮し大統領の懐に飛び込み、時には諫言するほどの親密な関係を築きました。また、バイデン政権(2021年1月20日~2025年1月20日)に対しては、菅元首相並びに岸田前首相(2021年9月16日~2024年10月1日)により安定かつ良好な日米関係を維持しました。バイデン大統領がリベラルで国際関係を重視したことが幸いしました。

それではトランプ大統領の場合はどうか。安全保障については日米連携が不可欠です。しかしその他の事項、例えば地球温暖化対策や通商・貿易政策、DEI等については、米国追随ではなく欧州やアジア諸国と連携し従来路線を継続すべきだと考えます。自由貿易体制なくして我が国の存立はありえず、そして少子高齢化・人口減少といった我が国固有の問題を乗り越えるには官民とも我が国独自の方向性が必要です。

なお、日米の統治機構が異なる点の一つは、トランプ政権の要職を務める主要閣僚の多くは民間出身で、実業界での活動を通じ実績を挙げた人達です。大統領自身も不動産業界で揉まれた経験から、基本姿勢はDeal(「取引」というより「駆け引き」)です。そして今回、トランプ大統領は政府職員(官僚)の在り方についても「大ナタを振るう」としています。こういったことを勘案しますと、我が国も政策の立案・遂行に当たり、政治家・官僚(的発想)一辺倒ではなく、もっと民間の人材・人脈を活用することにより官民の力を結集し、総力戦で臨むべきではないかと思料します。

■物価と賃上げについて

今年の春闘が始まりました。政府は「賃金と物価の好循環」を政策課題としています。物価は生活実感としてどんどん上がっています。特にコメ(約2倍)やキャベツ(約3倍)、ハクサイ(約2倍)、そして果物(5年連続最高値)が昨年の夏場の記録的な猛暑や、最近の寒波の影響、それにカメムシによる被害で大きく値上がりしています。また、帝国データバンクによると主要食品メーカーが本年値上げを予定している品目数は昨年の約6割増しの2万品目程度になりそうです。一方、実質賃金は物価の上昇に追い付かず、昨年11月まで4ヵ月連続目減りしています。

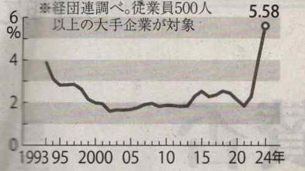

連合は本年の賃上げ目標として大企業は5%以上、中小企業は6%以上を目指しています。焦点は全就業者の約7割を占める中小企業の賃上げ動向です。労働分配率は大企業の40%強に対し中小企業は70%台に達し、賃上げ余力が少なく、賃上げ率は大手との格差が拡大しています(1.5倍)。カギを握るのは生産性向上と、人件費並びに原材料コストの価格転嫁です。中小企業庁によると、昨年9~11月における価格転嫁は全業種平均が45%に対し、中小企業は3割以下が34%、全く転嫁できていない企業も17%存在します。その根底には多数の中小零細がひしめく構造的な過当競争体質があります。物価上昇を上回る実質賃金を実現しなければ「賃金と物価の悪循環」になりかねません。