ちょっと気になる記事・話題 (161)

今週に入り全国的に記録的な寒波と大雪が来襲し、北海道・東北地方の日本海側や北陸といった豪雪地帯のみならず、普段、雪に慣れていない四国や九州南部などでも大雪となる恐れがあり、日常生活や交通・物流への深刻な影響が懸念されます。

さて、大相撲の初場所6日目、横綱・照ノ富士がついに引退しました。幕内初優勝の後大関に昇進し、横綱の座を目前にしながらケガや病気による負け越しや休場が続き、ついに序二段まで転落しました。因みに序二段とは6つある大相撲の番付、即ち「幕内・十両・幕下・三段目・序二段・序の口」の下から二番目です。正に天国から地獄の屈辱を味わったことになります。そして大抵の場合これで終わりです。ところが照ノ富士はそこから這い上がり、遂には横綱に昇進し、在位21場所、幕内優勝10回という偉業を達成しました。この不撓不屈の精神力は見上げたものです。そして大相撲の世界では豊昇龍(25歳)の横綱昇進を始め世代交代が進み、若手力士が次々に頭角を現し、これからが楽しみです。その一方で、幕内最年長の玉鷲(40歳、2度優勝)の年齢を感じさせぬ活躍ぶりに、思わず声援を送りたくなります。

次に、このほど「2024年サラリーマン川柳・優秀100句」が公表されました(第一生命保険)。川柳は俳句と異なり季語はありませんが、その時々の世相を表し、チクリと社会風刺するところが楽しいのです。目下人気投票を受付け中ですが、私が面白いと思った句は、「バイトしろ うかつに言えぬ 今の親」、「落とせない 昔は財布 今スマホ」、そして年齢的に共鳴するのは「久しぶり 笑顔は出るが 名前出ず」といった句でした。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■トランプ政権の関税政策:

1月20日の政権発足後、トランプ大統領は大統領令を速射砲の如く連発しています。その主たる項目の一つが関税です。自ら”Tariff Man”と称するように、トランプ大統領は経済・外交政策の手段(Deal)として関税を位置づけているようです。しかも相手国・地域によって使い分けています。カナダ、メキシコについては2月4日に予定していた発動(25%)を1ヵ月延期しました。両国は即刻トランプ大統領との協議に応じ対応策について合意したからです。

一方、中国(追加関税10%)については宣言通り、すべての品目について従来の税率に10%上乗せを実施しました。中国は目下のところ協議に応じていないようです。逆に即座に報復関税の実施(エネルギーや農業分野の特定品目)を発表しました。ただしその内容は抑制的です。カナダ、メキシコと米国は国境を接しており、相互依存関係が強いことが早期協議につながり発動延期となったと思われます。しかし中国は簡単には米国のいいなりにはなりません。私が在米経験や中国とのビジネスを通じて学んだことは、米国は国民性にも依りますが、自国より明らかに弱い相手には博愛的です。しかしある国が力を増し自国と肩を並べる、或いは凌駕し脅威を与えそうな相手になると、大国特有のいやな面が出て、叩き潰しに掛ります。その目途は米国のGDP70%規模に達した時です。1990年代の日本がそうでした。現在の中国は正にそういった存在にまで経済面でも軍事力でも強国化しています。そして中国は習近平国家主席の下、共産党一党支配の専制主義国家ですから、何があろうと原理・原則を曲げることはありません。台湾問題についても然りです。そして国民には「共産党が間違いを犯すことはない。黙ってついてくればよい」としていますので、政策の非を認めたり、外交面でも一方的な譲歩といった弱い姿勢を国民に見せられないのです。従って現在進行中の関税問題(一種の貿易戦争)はチキン・レースの様相を呈しており、早期に終結することは期待薄と思われます。

因みに、昨年におけるモノとサービスを加えた米国の貿易赤字(通関ベース)は、前年比+17.0%の9184億ドル(約141兆円)でした。国別の赤字額の順位は、①中国(2964億ドル、約45兆円、全体の32.3%)、②メキシコ、③ベトナム、④アイルランド、⑤ドイツ、⑥カナダ、⑦日本(685億ドル、約10兆円、全体の7.5%)です。これから分かるように米国の関税問題の最大の相手国は中国です。日本から米国向けに乗用車が洪水の如く輸出され日米貿易戦争と言われた、1980年の米国の貿易赤字に占める日本の比率が、70.8%であったことを考えると隔世の感があります。この時代の変化をもってすれば、2月7日(日本時間8日未明)、ワシントンで開催される石破―トランプ会談では貿易問題はさほど深刻なテーマにはならないように思われます。むしろ安全保障やエネルギー問題(LNG輸入拡大)が主題になるような気がします。

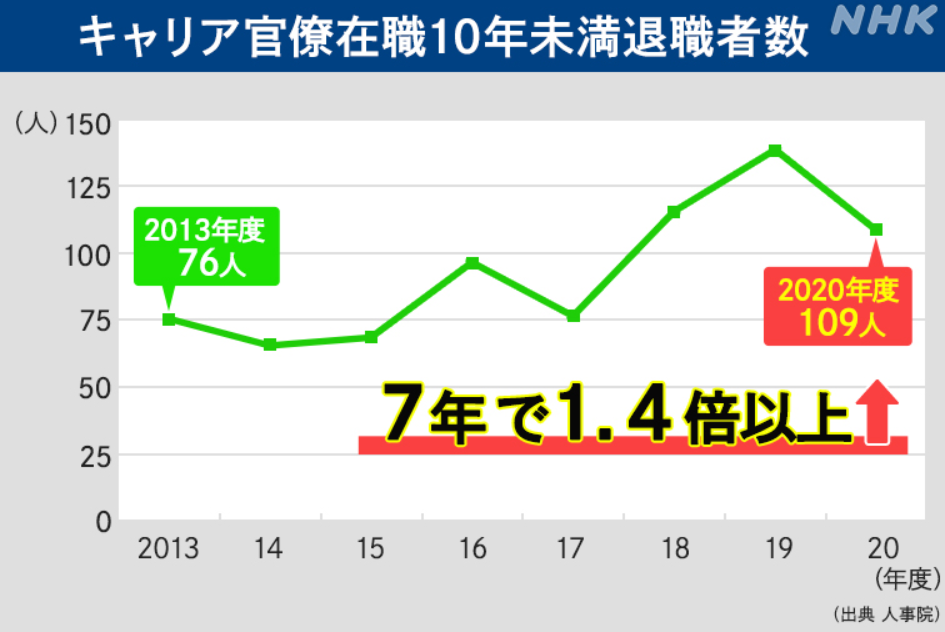

■霞が関で「国家公務員離れ」が深刻化:

最近、国家公務員総合職(通称・キャリア官僚)への就職希望者の減少と、退職者の増加が深刻さを増しているようです。2021年度の同試験への全申し込み者数は17,411人と、現在の試験形式となった2012年度と比べると8000人近く減少したそうです。一方、2014年度に採用されたキャリア約620人のうち、23%に当たる約140人が2023年度末までに退職したとのことです(人事院調査)。採用から10年未満で同期の4人に1人が離職した計算になります。もっとも厚労省によると2021年に大学を卒業した人のうち、3年以内に辞めた人の割合が34.9%であったことを考えると、官僚の離職率が特段高いということではありません。しかし日本の官僚組織は世界最強のシンクタンクとされており、それが弱体化すると国の政策立案・施行にも大きく影響します。因みに米国ではトランプ政権による、Deep State(ヤミの政府)の解体を旗頭として、民主党色が強い官僚組織へのバッシングが始まっています。特にCIA(中央情報局)やFBI(連邦捜査局)といった情報機関がターゲットになっており、政策の継続性が危ぶまれています。

なお、人事院が実施した調査によると改善を要望する点として、「給与水準の引き上げ」、「超過・深夜勤務の縮減」、それに「テレワークの活用や業務効率化」が挙げられています。また、政治家の中には官僚を「便利屋」のように扱う人がいることも問題です。私はこれまで多数のキャリア官僚と仕事上の交流がありました(もちろん現在も)。皆さん非常に優秀です。公務員は「公僕」、即ち「公衆に奉仕すべき者」(Public Servant)といわれます。しかし公務員の方々の自己犠牲に頼り切るのではなく、少なくとも民間の然るべき水準と同レベルの、労働環境・条件といった処遇面の改善を考えるべきです。さもなければ今後とも官僚志望の減少と頭脳の流出が、続くことになります。