ちょっと気になる記事・話題 (162)

2月も残すところ1週間となりました。最近の関西の気候は春の到来を思わせるような暖かい日が続いた後、「この冬一番の寒さ」という言葉を2度ほど耳にしました。まだまだ三寒四温とはいきません。そして豪雪地帯だけでなく、平地でも記録的な降雪に見舞われています。雪かきや雪下ろしに掛かる時間と労力は、特に高齢者にとっては大変な負担と思います。十分気を付けられ事故のないことを願っています。

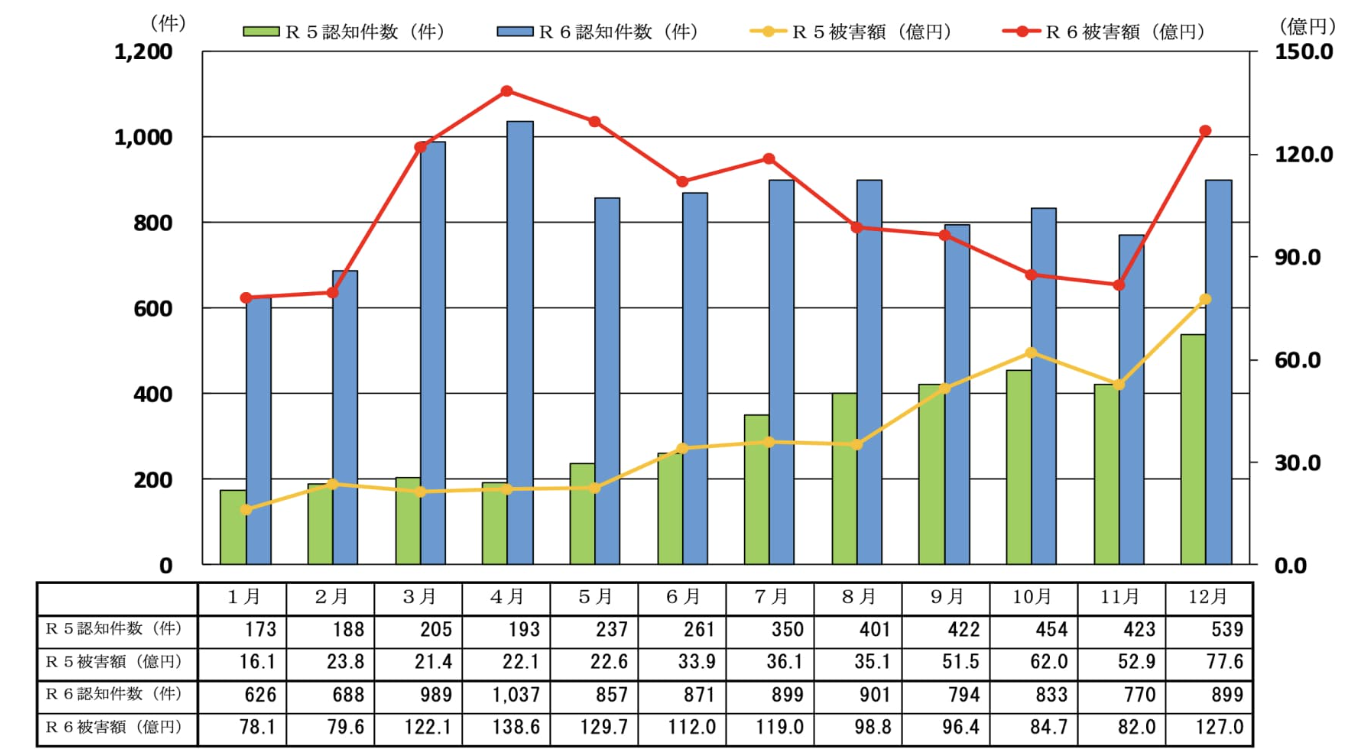

さて、我が国ではかつて「安全(保障)と水はただ」といわれましたが、今やそんな言葉は死語となり、それなりの負担が必要です。そして犯罪が増えており、刑法犯は昨年まで3年連続で増加しました。IT時代を象徴しSNSを通じた投資やロマンス詐欺、それに闇バイトが急増しているほか、殺人や放火、性犯罪などの「重要犯罪」も昨年は前年比18%増の約1万5千件に近づいています。また国際化により外国人グループによる太陽光ケーブルの窃盗や、ドラッグストアでの万引きも目立っています。多様化し増え続ける犯罪に、取締り体制が追い付かない状態で、国民の「体感治安」は悪化しています。今や過去のものとなった「安全神話」にノスタルジアを感じます。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■波紋を呼ぶトランプ大統領の言動:

予見しがたい行動や発言をして物議を醸すトランプ大統領ですが、私は同大統領にとっての難敵は、年齢(78歳)から生じる「老い(時間)との闘い」と、関税や各種の規制撤廃といった一連の政策がもたらす、「インフレ再燃・金利上昇」だと考えています。

米国大統領の任期は憲法により2期(8年)以上は認められていません。トランプ氏は既に2017~2021年の4年間大統領職にありましたから、憲法を改正しない限り現在進行中の4年で終わりです。二つの難敵のうち「老いとの闘い」は如何ともし難く、バイデン前大統領で実証済みです。それくらい米国大統領職は過酷で激務です。

さて、米国の議会は上院、下院の二院制です。上院は100議席で全米50州の各州に2名ずつ割り当てられ、任期は6年で2年おきに1/3ずつ改選されます。そして下院の議席数は435議席で、人口に比例して各州に配分されており、2年ごとに全員が改選されます。上院に付与されている権限は大統領が指名する人事や条約の承認、それに大統領弾劾裁判権があります。一方、下院の権限は予算の先議権、並びに上院と同様大統領の弾劾訴追権があります。現在、共和党は大統領のポストに加え、上院・下院とも過半数を超えており、トリプル・レッド(共和党のカラー)といわれる状態で、大統領は殆ど思うがままに政策を実行できます。極論すればブレーキが利かない状態なのです。

ところが米国では、4年ごとに行われる大統領選挙の丁度2年経過した折り返し点で、両院議員選挙(中間選挙)が行われ、その結果次第で議会の勢力図が変わります。因みに現在、上院は共和党53議席、民主党47議席、下院は同220対215で拮抗しています。過去の実績ではだいたい大統領が所属する与党が中間選挙で負けています。そうすると例えば上院で過半数を割り込むと、思い通りの予算を組めなくなります。つまり大統領にとって中間選挙は就任後の2年間に対する信認投票であり、そういったことからトランプ大統領の場合も、ともかく早く目に見える成果上げないと、任期の後半の2年間は、英語で”Lame Duck”(死に体)となるのです。すでに中間選挙への戦いは始まっています。因みに最新の世論調査では、これ以上トランプ氏に大統領としての権限を拡大すると、「あまりにも危険だ」という回答が65%に達しています。

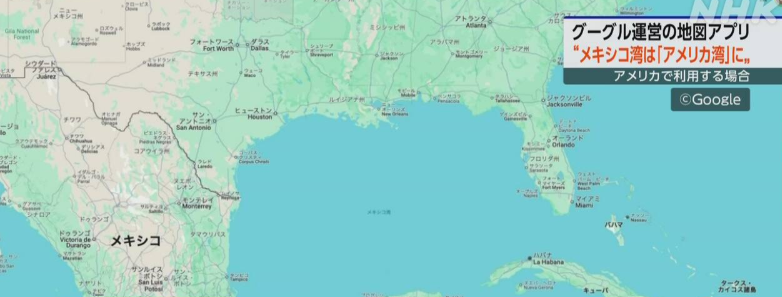

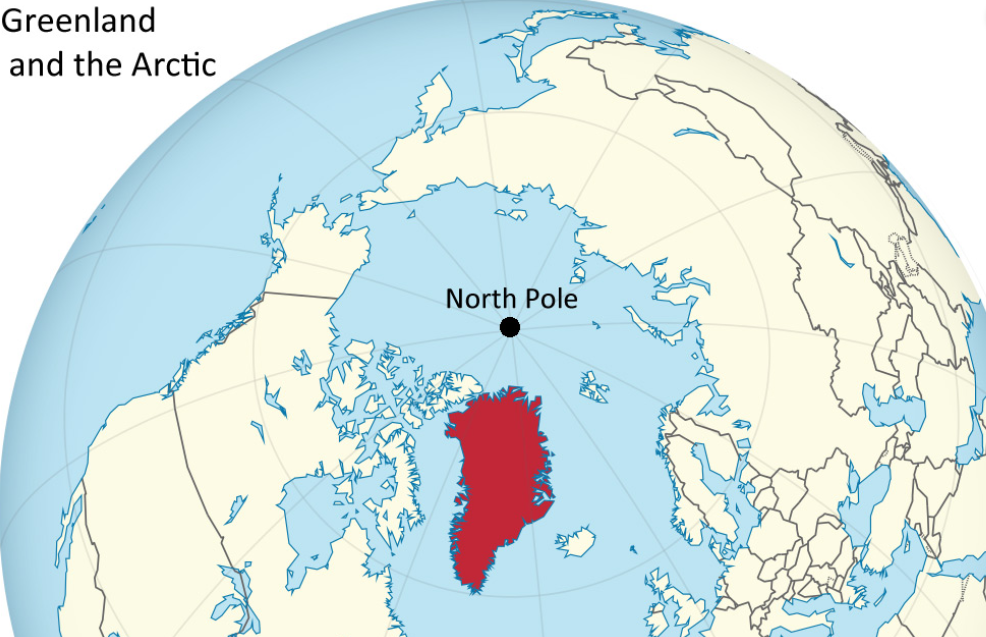

さて、トランプ大統領は大統領令でメキシコ湾を「アメリカ湾に改称」したのに続き、「グリーンランドを買いたい」とか、「パナマ運河を取り戻す」とか言い出して物議を醸しています。「アメリカ湾への改称」を大統領は強引に進めましたが、世界が従う保証はないと聞きます。こういった発言に対して「帝国主義者」とか、「ロシアと同じだ」というような声があります。しかしよく考えると、いずれもその裏にあるのは、トランプ大統領の中国の勢力拡大への警戒心です。地球儀でグリーンランド(デンマークの自治領)の位置を見ると、北極を挟んでロシアと米国・カナダ両陣営が角を突き合う真ん中に近いところにあります。面積は日本の約6倍で85%が氷で覆われており、レアアース等鉱物資源が豊富とされています。そこに中国が目を付け、密かに「氷上シルクロード」構想を進め、親中国家として独立させようという意図が窺えるのです。

一方、パナマ運河は世界の海上貿易量の5%が通過しており、中でも最大の利用国である米国では、全国で扱われるコンテナ輸送量の約4割を占めています。ところがこういった海上交通の要衝である同運河の、太平洋側と大西洋側にある2つの出口の港湾が、香港系の企業の管理下にあり、事実上中国が運営権を握っています。そのため米国の貨物船のみならず艦艇の動きも常時監視されており、有事の際に中国の指示で運河が閉鎖されるリスクが想定されます。

以上のようなことから、これら2つの案件は国家の安全保障戦略上、極めて重要であり、トランプ大統領の主張には一理あります。しかし武力行使をちらつかせる等、あまりにも短兵急・傍若無人の振舞いと、まるで恫喝するような言動は、国際社会の理解を得にくいと思われます。直近ではウクライナを巡る停戦交渉もまた然りです。こういったトランプ大統領の一連の言動を通じて感じることは、「老い(時間)との闘い」と「中間選挙」に向けての「焦り」だと考えます。

■トランプ大統領の日本企業に対する不信感について:

1月8日(日本時間)、日米首脳会談がワシントンで行われました。結果について当初は「大きな成果」と評されましたが、その後のトランプ大統領の関税政策や、日鉄によるUSスチール買収への介入等から、その成果はすこし色あせています。

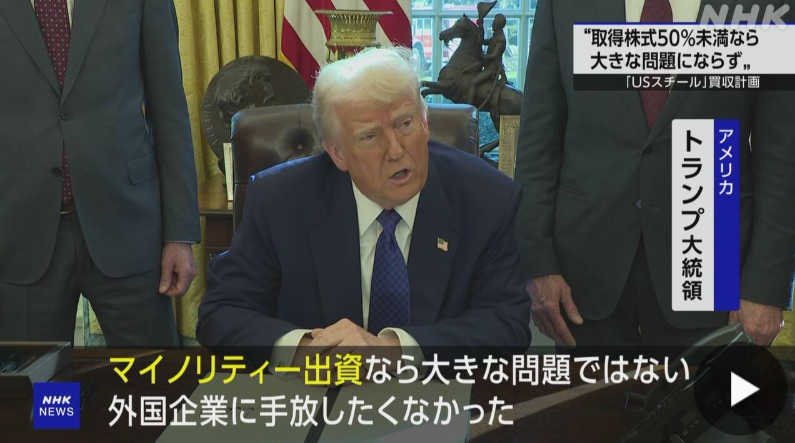

さて、日鉄によるUSスチール買収計画が発表されて1年以上が経ちます。この間、本来は民間の商取引であった筈の案件ですが、大統領選挙での労組票(USW・85万票)の争奪戦から政治問題化しました。今や当事者のみならずファンドも加わり、入り乱れての訴訟合戦が繰り広げられ、先行きが見通せない状況です。トランプ大統領は当初から、この案件に対して反対の立場を表明してきました。今も「USスチールへの投資は認める」が、同社の「所有権(株式の51%保有)は認めない」としています。

これは事実上、バイデン前大統領と同様の政治介入です。

私はこの背景に日本企業に対する強い不信感があるように思います。その根源は1990年前後に遡ります。当時の日本の産業界は空前のバブル景気に浮かれ、「山の手線の内側の土地代で全米を買える」といった傲慢さが目立ちました。そのさなかの1989年10月、日本の不動産業界大手のM社が、ニューヨーク・マンハッタンの中心にある、ロックフェラセンタービルを所有するRGI社の株式の51%(所有権)を、当時の金額で約1200億円で購入し、米国人の強い反感を買いました。ところがその後、バフル経済の崩壊とともに経営が行き詰まり、M社は1995年5月に同センターを安値で売り払ったのです。当時40歳台で不動産業界の渦中にいたトランプ氏は、こういった一連の経緯を目の当たりにし、日本企業に対する根強い不信感を抱くに至ったように感じます。今回の日鉄によるUSスチール買収案件は、その趣旨・目的が以前の事例とは異なるとはいえ、同社が国家の基幹産業である鉄鋼メーカーであることと、米国を代表する名門企業の一社であることを勘案すると、トランプ大統領を説得することは容易ではないと思われます。