ちょっと気になる記事・話題(164)

昨日(3月20日)は春分の日でした。この日を境に昼がだんだん長くなっていき、夜が昼よりも短くなる、季節の節目となる日です。それにしても今年は冬と春が入れ替わり立ち代りの日々が続いています。ラジオを通じて、ある地方から「ウグイスの初鳴き」の知らせと同時に「雪が降った」との便りで、さながら鳩時計のように目まぐるしく変わる毎日です。

なお、今年の桜の開花予想(日本気象協会)は東京が3月24日(満開は29日)、大阪が3月27日(同4月2日)とされており、いずれもほぼ平年通りです。また、いよいよ約3週間後の4月13日(日)に関西大阪万博の開幕となります。

そして「春はセンバツから」といわれる選抜高校野球大会が、甲子園球場で3月18日から13日間の日程で、出場32校が頂点を目指し熱戦が期待されます。なお、今年は98年ぶりに「地元大阪からの出場校なし」が話題になりました。

そして米大リーグ・ドジャースとカブスの開幕シリーズが、3月18・19日の二日間東京ドームで開催され、ドジャースの連勝となりました。大谷選手の第1号ホームランを始め、日本人選手の活躍がファンを沸かせました。

話題は変わりますが、今週、長い付き合いの米国人と話す機会がありました。もともと共和党支持者ですが、トランプ大統領、バンス副大統領への高い評価と期待に些か驚きました。そしてトランプ政権の自国優先政策と政治システム改革(DOGE)が、共和党支持者はもとより、それなりの支持を受けていることを再認識しました。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■米ロ、ウクライナ停戦交渉(両国首脳による電話会談):

米国が目指した30日間の全面的な即時停戦はプーチン大統領が拒否し、エネルギー施設への攻撃を即時停止する、部分停戦での合意に止まりました。トランプ大統領の「功を焦る」ところをプーチンは見透かし、予想通り少しでも有利な条件確保を目指しての、引き伸ばし作戦がありありと窺えます。

戦争は時には前触れなく、一発の銃弾或いはミサイルで突然始まります。しかし終わらせることは容易ではありません。何故なら国民はプロパガンダで偏ったナショナリズムに嵌っており、譲歩や不利な条件では納得しないからです。そのため停戦協議に入ると一段と戦闘は激化します。ベトナム戦争の和平交渉時もそうでした。

これを我が国も太平洋戦争で身を以て経験しました。戦争は1941年12月8日(日本時間)の真珠湾奇襲攻撃から始まり、大本営(日本軍の最高統帥機関)は連日赫々(かくかく)たる戦果を報じました。ところが翌年6月5日~7日のミッドウェー海戦で、日本海軍は主力空母4隻と、航空機約300機を失うという大損害を被り、制空権と制海権を失いました。開戦後僅か6ヵ月で戦局は既に転換点を迎えていたのです。しかし大本営はこの敗北を隠ぺいし、その後も補給が寸断される中で不毛の戦いを続け、遂には沖縄戦、そして広島・長崎への原子爆弾投下という悲惨な結果をもたらした後、1945年8月15日に終結しました。そこに至ってもなお本土決戦を主張する軍人もいたようです。厚生省の発表では、この間、日本人犠牲者数は約310万人、そのうち軍人・軍属が約230万人(うち海外210万人)、民間人が約80万人(うち海外で30万人)に上りました。一説では軍人・軍属の戦死者の約6割が餓死したとされています。

■在留外国人、過去最多の376.9万人:

出入国在留管理庁によると在留外国人が2024年末に376.9万人(前年末比+35.8万人)となり、4年連続して過去最多を更新しました。直近3年間で100万人の増加となっています。人手不足対策の「特定技能」(前年比+36.5%)、高度人材向けの「高度専門職」(+19.8%)や「技術・人文知識・国際業務」(+15.6%)といった就労目的の在留資格で伸びが目立っています。出身国別で増加が最多だったのはベトナムで6.9万人、2位はネパールで5.7万人。このほかミャンマー、スリランカ、インドネシア出身者も増え多様化しています。

なお、日本社会では今、「ニッポン華僑」(在留中国人)の存在がかつてなく高まっています。現在は日本全体で約84万人ですが、日本に長期にわたって住み続ける中国籍の「永住者」が増え続け33万人に達しています。2016年から8年間で約10万人増加しました。その後もビザ取得の要件が緩和され、日本移住の門戸が富裕層から中間層にまで開かれたことから、2026年には在留中国人が100万人を突破する見通しです。一方、中国資本による日本の不動産取得が進んでいます。中国では土地は国有で中国人も日本人も購入できません。使用権だけで所有権は認められていません。ところが日本では中国人でも土地を買えます。これでは互恵平等ではありません。在留中国人は税制優遇が受けられる宗教法人で、後継者がいない寺社への関心が特に強いようです。日本政府は外国人の農地の取得については、本年4月から規制を厳格化するようですが、一般の不動産についても相互主義にすべきではないでしょうか。

■パスポート保有率低迷:

外務省が本年2月に発表した、2024年末時点で有効なパスポート数は2164万冊で、2005年の3493万冊と比較し4割減となっています。2024年中に発行された数は382万冊(前年比約30万冊増)でした。コロナ禍前の2019年と比較すると70万冊ほど減っています。そして人口当たりの保有率も2005年の27%から昨年は17%に落ちています。因みに米国では2005年の保有率は2割ほどでしたが、今は5割近くまで上昇しています。そして日本観光業協会(JATA)によると、韓国は4割、台湾も6割となっており、地政学的リスクに備える意識の違いがあるとはいえ、両国・地域とも我が国を上回っています。

なお、日本のパスポートはビザ(査証)なしで渡航できる国と地域の多さから、「世界最強」とも言われています。にも拘わらず日本におけるパスポート保有が低迷している要因として、円安の影響に加え、「縮む国・日本」、即ち日本人の内向き志向(ガラパゴス化)の表れとする見方もあります。これからの日本を背負っていく10代から20代の若者は、是非、海外を経験し国際感覚を身に付けるべきです。さもなければ日本の国際競争力の低下を一段と招くことになります。ともかく先ずはパスポートを取得することです。

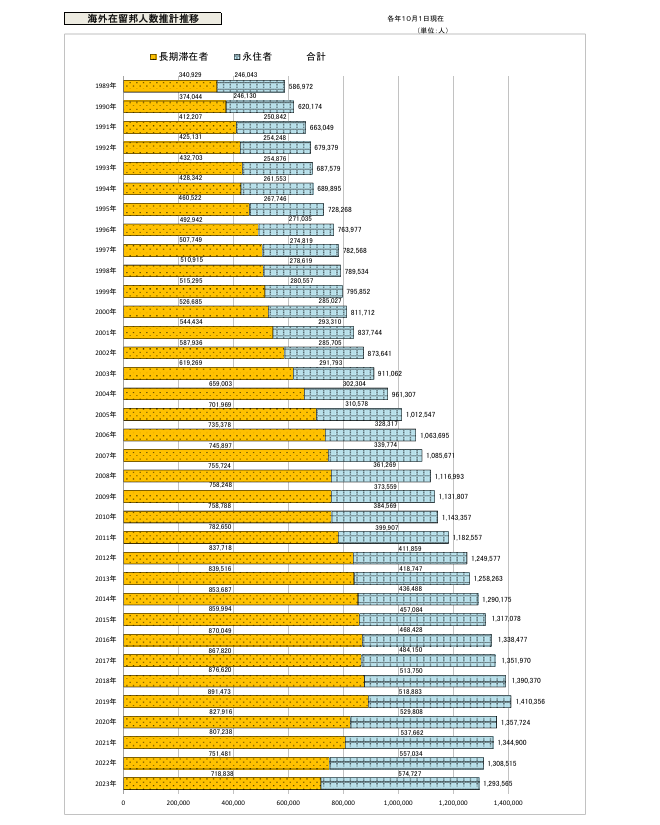

一方、外務省の海外在留邦人数調査統計によると、期限を定めずに外国に在留する永住者の数は、2024年度まで20年以上、前年比増が続いています。主に北米や西欧といった高所得国に向かう人が増えています。そして女性の伸びが男性を上回っています。海外在留者を年代別で見ると2017年時点で30~40代が特に多いとのことです。いわば日本に見切りをつけ海外を選ぶことになるのでしょうか。