ちょっと気になる記事・話題」(166)

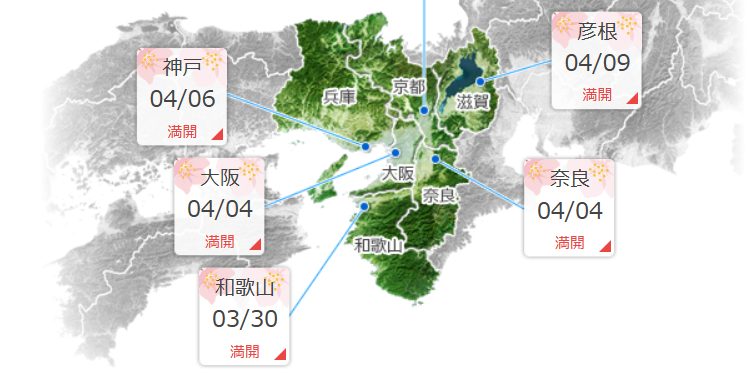

4月に入り2週間が過ぎ、関西では先月末から先週にかけて、一斉に開花した桜(ソメイヨシノ)も、ここ数日の再び冬に戻ったような寒さと断続的に続く雨で、早くも葉桜のような姿をみせています。それにしてもこのところの天気はどうなっているのでしょうか。今年はトランプショックの影響もあり、桜の下でのんびりと花見酒という気分にはならなかったように思います。

さて、4月13日に大阪・関西万博が正式に開幕しました。前日行われたオープニングセレモニーは好天に恵まれましたが、正式開業の当日は生憎の悪天候で、多くの人々が楽しみにしていたブルーインパルスのアクロバット飛行は中止となり、ガッカリといったところでした。その上いざ開業すると様々な問題が提起され、これから6ヵ月間、関係者の気苦労は大変なものと思います。「無事終われば成功」くらいの気持ちが必要かも知れません。

さて、先週4月10日(木)から週末まで4日間、ゴルフのメジャートーナメントの初戦となるマスターズ・トーナメントが、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGCで行われました。結果は英国のロリー・マキロイ選手(35歳)が、11度目の挑戦で初優勝を遂げるとともに、史上6人目のメジャー4大会全制覇(グランドスラム)の大願を達成しました。これは2000年のタイガー・ウッズ選手(米)以来25年ぶりの快挙です。私も連日早朝からテレビ観戦し寝不足気味になりましたが、めったに見られない素晴らしい戦いでした。ゴルフは一人で戦う孤独なスポーツで、何よりもメンタル・コントロールが重要です。マキロイ選手の技術もさることながら不屈の精神力に脱帽しました。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■4月11日、日経朝刊「私見・卓見」欄に掲載された拙稿に関して:

拙稿のタイトルは「⾼まるOB社員株主の役割」でした。その趣旨は、最近の企業を巡る環境の多様化と、経営に対する監視役としての社外取締役の役割と限界、労働組合の御用組合化と低加入率、企業内部情報通報制度の組織浄化機能、懇親を目的とするOB会等を採り上げ、いずれも経営に物申すには中途半端であることを指摘しました。そしてこれをカバーするにはOB社員株主が、在職中は認識しながら避けていた諸問題について、株主総会において個人株主というフリーな立場で発信すべきだと提起しました。それにより企業の変革と組織の活性化を促し、ひいては企業価値の向上と株価の上に結び付く、というのが私の言わんとするところでした。お陰様で多数の方々からご懇篤なコメントを頂戴しました。私が申し上げとは概ねご理解とご賛同をいただけたように受け止めております。有難うございました。

なお、拙稿では字数の制限(1000字程度)から触れませんでしたが、社外取締役制度の問題点について追記させていただきます。現在、社外取締役の人選は経営トップの恣意的な意向で決められることが多く、報酬は委嘱企業から直接支給されます。これでは雇用関係となり、経営に対する監視役としての独立性に問題があります。独立性を担保する方法として、例えば社外取締役を国家(公的)資格制度とし、その認定を受けた有資格者は独立した公的機関に登録し、そこから企業に派遣されます。そして機関が企業から受け取った対価から社外取締役に報酬を支払うのです。

なお、最近の企業を巡る重大な不祥事への対応を見ると、調査を社外の有識者で構成される第三者委員会に依頼することが通例のようです。これでは監視役としての社外取締役の役割は、一体どうなっているのか疑問を抱かざるを得ません。そして世間で名の売れた人物が名義貸しのような形で、安易に社外取締役を引き受け、その結果株主代表訴訟の対象になり、面目を失うケースも見られます。

以上のように、現在の社外取締役制度は本来の趣旨とギャップがあります。社外取締役の役割はあくまで、経営者の緊張感と責任感、そして倫理観をチェックすることにあると考えます。もちろん経営者の経営理念と考え方次第で、社外取締役の登用と活用の仕方は変わり、現行制度でもうまく機能している例もあります。

■人口「自然減」最大89万人:

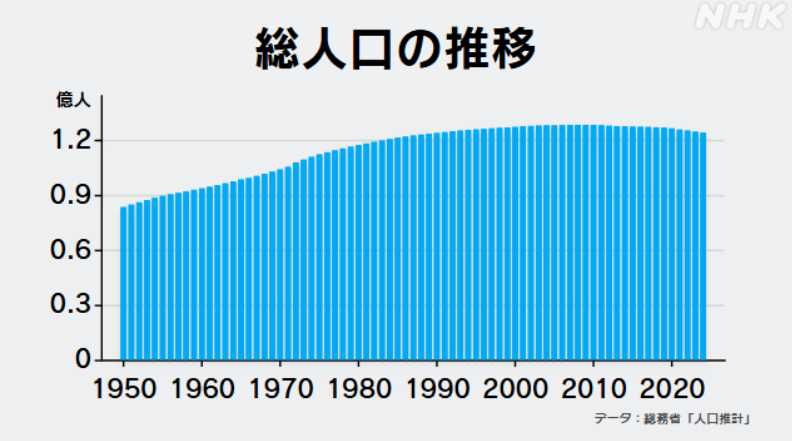

総務省が2024年10月1日現在の総人口推計(外国人含む)を公表しました。

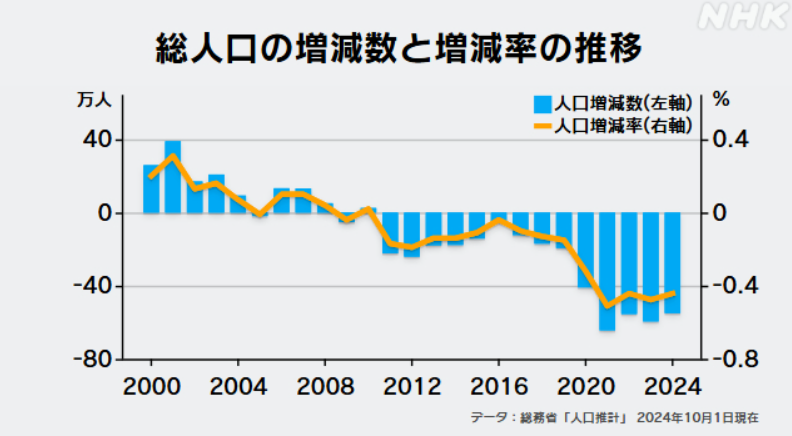

➀我が国の人口は前年比55万人減(0.44%)の1億2380万人で、14年連続の前年比割れとなった。

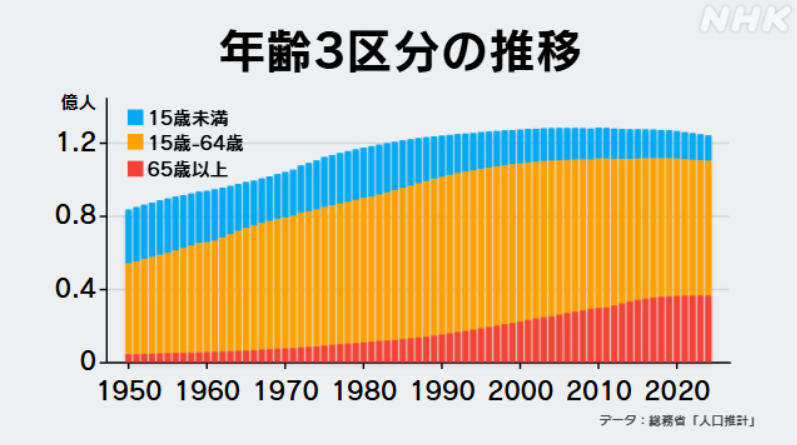

②出生児数(2024年71.7万人)が死亡者数(同160.7万人)を下回る「自然減」は、18年連続で、減少幅は89万人に達した。因みに我が国の出生数は1973年の209万人をピークに減少し、1984年には150万人を割り込んだ。

③居住や留学などによる入国者数は前年比94.2万人増の419.3万となり、出国者数の385.3万人を34.2万人上回った。

④今年20歳になる2005年生まれは106万人でピーク時からほぼ半減した。

労働力の中心となる生産年齢人口(15~64歳)はピーク時の1995年の8716万人から減少が続き、直近の2025年3月時点では1300万人以上少ない7351万人まで減少している。

⑤生産年齢人口は減少しているが、労働力調査によると、2025年2月現在の就業者数は6768万人に達し、31カ月連して増加し過去最多の水準にある。その内訳で15~64歳の就業者人口を1995年と、2024年で比較すると、男性が375万人減ったのに対し、女性は268万人増えている。

就業者数が増加しているもう一つの要因は高齢者の動き。65歳以上の就業者数は2024年に924万人と2.3倍増となっており、「生涯現役」が徐々に浸透していることが判る。

⑥以上のようにコロナ前までは生産年齢人口の減少を、女性や高齢者が補う形で現場はやりくり出来た。しかし今はこの構図が崩れつつある。その一つは2024年4月から始まった労働時間規制と割増し賃金の引き上げ。もう一つは1947~49年生まれの団塊の世代が、全員75歳以上の後期高齢者に到達し、労働市場から退出し始めたこと。高齢者の就業意欲は強いが若手層の目減りをカバーできていない。

なお、我が国の人口減少の現状や将来推計を見ますと、今の労働力不足はほんの「入り口」に過ぎないと言わざるをえません。生産年齢人口の減少ペースは2020年代は年平均で約43万人ですが、2030年代に入ると約80万人へと倍増する見込みです。そのため人材確保が今後ますます厳しくなることが懸念されます。

対策としてはフルタイムで働く女性や高齢者を増やすこと、並びに外国人労働者の受け入れ拡大といったことが考えられますが、そのためには労動環境(賃金・安全管理等)の改善や、法整備・規制緩和が必要です。

また、運輸・物流業の場合はこれらに加えDX化や人間に代わるAIロボットの導入、部分最適でなく全体最適を目指すキメの細かいSCMの構築、同業者・異業者間の協業、業界の常識(悪しき慣習)の見直し、パレットの導入と規格の統一、モーダルシフトの促進、車両の改良等が考えられます。また中小零細業者の再編・淘汰といった構造的な課題もあります。