ちょっと気になる記事・話題(167)

米国カリフォルニア州は先日、同州の2024年名目GDPが6%増の4兆1000億ドル(約585兆円)となり、ドル換算で日本(4兆200億ドル)を上回り、米国、中国、ドイツに次ぐ世界4位の規模になったと発表しました。観光収入が増えたことやハイテク産業などが寄与したようです。同州の人口(2024年)は3943万人で、関東1都3県(東京都、神奈川、埼玉、千葉県)の合計人口約3694万人を、僅かに上回る程度です。ところがGDPの規模は関東1都3県合計192兆円(2022年度)の約3倍です。この経済力と生産性の違いは一体どこから出てくるのでしょうか。同州の最大都市ロサンゼルス市内にはハリウッド、そして近郊にはユニバーサルスタジオ、ディズニーランドはありますがカジノはありません。同市は米国西海岸のゲートウエイとして、港湾や空港等の物流機能を拡充強化し、国内外からの投資を呼び込み経済発展を続けています。類似点の多い大阪は過度のイベント依存ではなく、同州を産業政策の範とすべきです。

■■最近想ったこと・注目したこと:

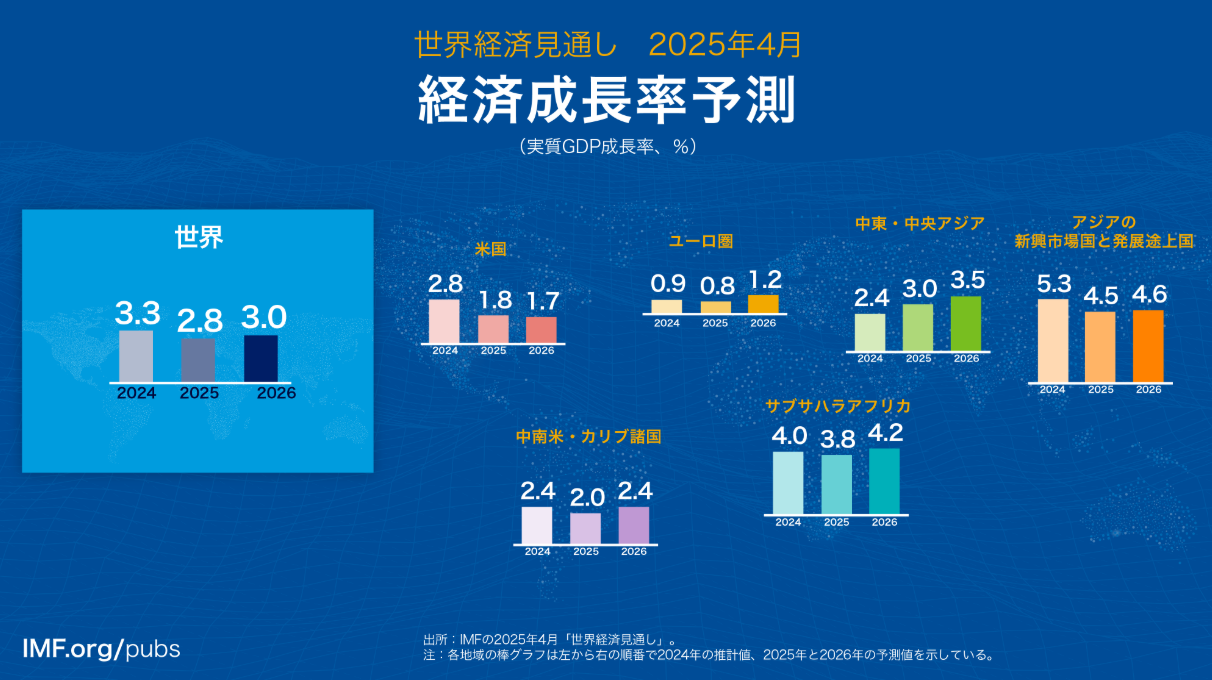

■世界経済見通し:

国際通貨基金(IMF)は、2025年の世界経済成長率見通しを、前回(本年1月)時点の予測から0.5ポイント下げ2.8%としました。トランプ大統領の高関税政策の影響を見込み、すべての国・地域が下方修正され総崩れとなりました。米国自身も返り血を浴びるような形となり、本年1~3月の実質国内総生産(GDP)速報値は年率換算0.3%減となりました。米国の2025年の成長率を0.9ポイント下方修正の1.8%とし、2024年の2.8%から急減速を見込んでいます。トランプ大統領は景気減速を「短い移行期間」と強気の姿勢を見せていますが、IMFは2026年も米国経済を前回より0.4ポイント下方修正し1.7%成長に止まるとしています。また、「サプライチェーン」や資金の流れが崩壊すれば、重大な経済混乱の要因になると警鐘を鳴らしています。

なお、日本の2025年成長率は前回より0.5ポイント下げ、0.6%という低成長を予測しています。下方修正の要因として、自動車への25%の分野別関税などで輸出が抑えられること挙げています。

一方、WTO(世界貿易機関)は最新の貿易見通しで、2025年のモノの貿易量が前年比0.2%減となり、2年ぶりに減少するとしています。昨年10月の前回予測から3.2ポイントの大幅な下方修正となっています。

■トランプ関税問題と中国の対抗策について:

IMFは中国の2025年成長率についても前回から0.6ポイント下げ4.9%としました。

猫の目のように変わるトランプ政権の関税政策に、米中ビジネスが翻弄されています。トランプ政権は4月9日にいったん「計125%」と公表した中国への追加関税を、翌日に「計145%」に修正しました。朝令暮改を繰り返すトランプ米政権の姿勢が産業界を戸惑わせています。一部の国・地域を対象とした相互関税の上乗せ分も、4月10日の発動から13時間後に期限付き(90日間)で停止すると発表しました。

現在、中国の国内経済はGDPの約3割を占めるとされる不動産業界が、依然として不況に喘いでいます。そして若者の高い失業率と消費者の節約志向で全体的に景気は低迷しています。本年1~3月は関税引き上げ前の駆け込み輸出の増加で、5.4%成長を遂げました。しかし4月以降は駆け込み需要の反動や、米国の高関税実施により今後の対米輸出は事実上ストップします。その上、今回はベトナム、タイ、カンボジァにも同時に相互関税が適用されるため、従来の迂回輸出も厳しくなります。そういったことで今後中国経済は厳しい状況に追い込まれると考えられます。

しかし中国が米国の高関税導入に対して、「勘弁してくれ」ということはないでしょう。現に中国は「米国が関税引き上げを仕掛けてくるなら、どこまでも付き合う」としています。そして中国は農産物の輸入を米国から他国に切り替えたり、米国の弱点であるレアメタル(希少金属)の輸出規制を対抗手段として打ち出しています。また、米国国債の保有高を徐々に減らし、代わりに金の保有量を増やしています。同時に、米国の関税に困惑する近隣国やグローバルサウス諸国との、経済・外交関係の深化を進め、それなりの成果を上げつつあります。

なお、私は1988年12月(天安門事件発生の前年、当時私は46歳)に、国際貿易促進協会の訪中ミッションの一員として北京を訪問した際、鄧小平国家主席(当時)に謁見し間近で話を聞く機会がありました。その際強く印象に残っているのは、同国家主席が、「今や我が国で食うに困る人民は6000万人に過ぎない」と言われたことでした。これは中国の目覚ましい経済発展を示す指標として言及されたのですが、この数は日本の全人口の約半分に当たります。ところが、当時の中国の全人口約12億人からすると全体の約5%、つまり20人に一人です。当時の中国の状況を考えますと納得の行く数字でした。この時以来、私は中国という国は別の物差しで見る必要があることを再認識しました。

そして現在の中国共産党の政策の底流にあるのは、故・毛沢東国家主席(建国の祖)の「人民戦争理論」に基づき、持久戦に持ち込む戦術です。今回の米国との関税摩擦でも、中国共産党は一党支配を守るためには、いかなる犠牲を払っても一方的な妥協はしないでしょう。政治体制からもそれが可能です。むしろ最近は時間に追われ焦るトランプ大統領の方が、何とか突破口を見出そうともがいているように感じます。なお、同大統領は攻撃(口撃)は得意なようですが、カウンターパンチ(反撃)には弱いような気がします。トランプ大統領の関税政策は下手すると、米国の外交上の失点に終わるリスクがあります。

■物価と賃金の好循環は、一体どうなったか:

物価の値上がりが続いています。総務省によると2024年の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前年度比2.7%上昇し、3年連続の2%超えとなりました。全体を大きく引き上げているのは食料品で、前年度に比べ5.0%上昇しました。4月に入っても東京都区部の物価上昇率は3.4%と21ヵ月ぶりの3%台に乗りました。特に目立つのがコメを中心とした食料品の値上がりです。

なお、帝国データバンクによると、値上げ品目は2023年が約3.2万、2024年は約1.3万に減少しましたが、本年は2万品目に達する可能性があるとしています。一方、賃上げの方は2023~24年は2年連続で高水準が続き、2024年7~9月の雇用者報酬は2年前比で6.1%、名目所得は6.7%増加しました。しかし社会保険料は6.8%増と所得の伸びを上回りました。つまり賃上げ分が社会保険料で相殺されてしまっているのです。今後とも高齢化の進行とともに、社会保険料は増加が避けられません。一方、選挙が近づくと財源問題は棚上げして、減税や補助金といった形でのバラマキ論議が独り歩きします。金融政策も世界的に利下げの流れの中で、我が国は逆に物価上昇から利上げを迫られていますが、関税問題の影響や国債価格の下落という懸念から、日銀は踏み切れません。面倒なことは先送りの政治と相俟って、この先日本は一体はどうなっていくのでしょうか。