ちょっと気になる記事・話題 (168)

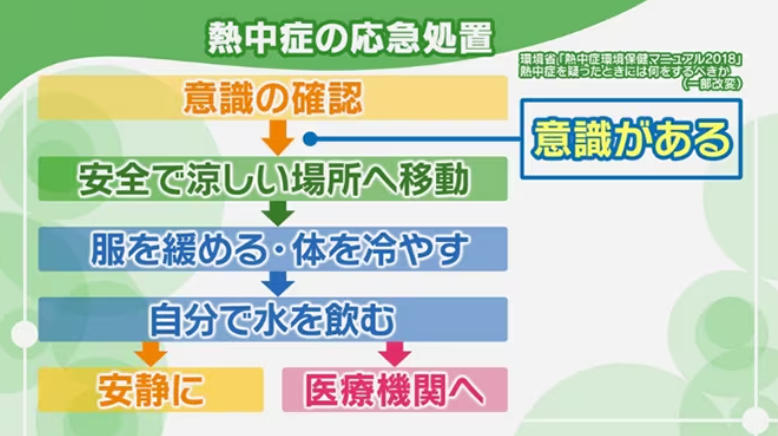

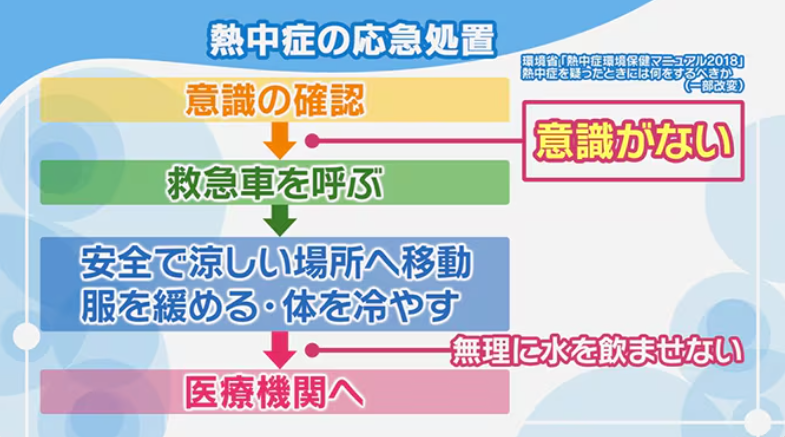

今年の春先は冬と春が行ったり来たりの不安定な気候が続きました。しかし5月も中旬になると、一日の最高気温がセ氏25度以上の「夏日」が増えてきました。それとともに熱中症の心配が始まります。昨年5~9月に熱中症で救急搬送された人数は9万7578人で、このうち5月は2799人と全体の3割弱を占めました。熱中症は初期の段階ではめまいや筋肉痛、大量に汗をかくなどの症状が表れます。それがさらに進むと頭痛や吐き気がして力が入らなくなり、救急車が必要になるとされています。熱中症の死者数は1980年代までは2桁台で推移しましたが、1994年以降は3桁台に乗り、そして2010年に初めて1000人を超えました。特に2018年以降は35度以上の「猛暑日」が延べ3000地点以上で観測され、地球温暖化の影響が顕著に現れています。気象庁の予報では、今年の夏(6~8月)の平均気温は全国的に、平年を上回る見込みとされています。お互いに熱中症対策をしっかりと心掛けましょう。

■■お知らせ:

私は来月6月5日(木)~6月15日(日)、欧州へ出かける予定です。従って次々回配信予定の6月13日(金)は日本ではなく海外となります。もし通信が可能なら現地から配信します。たぶんその日はスペインのバルセロナです。

■■最近想ったこと・注目したこと:

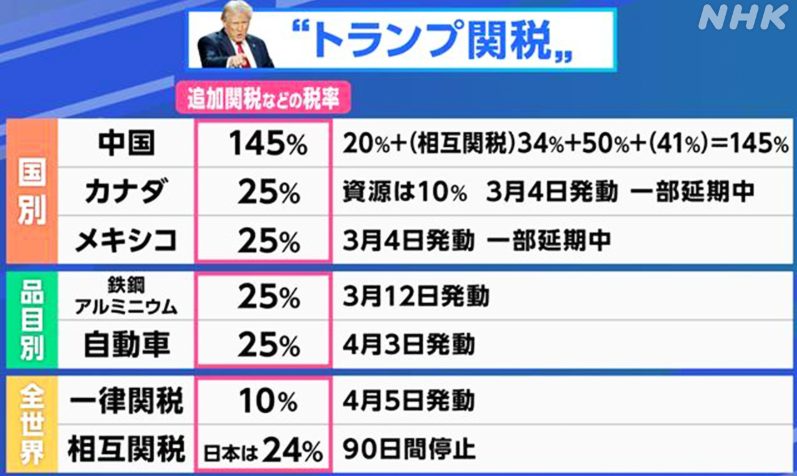

■トランプ関税問題のその後:

また例によってトランプ流の政策転換(サプライズ)がありました。これだけ猫の目のように変わる政策運営が続くと、「またか」ということで周囲は本気にしなくなります。今回の変更は米中間の関税で、米国側は145%→30%、中国側は125%→10%に引き下げるという内容です。米国は関税を当初の34%に戻した上で、上乗せ部分の24%を90日間停止(本年8月12日まで)し、基本税率を10%にします。それに違法薬物対策名目の20%を上乗せした30%が新たな関税となります。

前回のブログ(5月2日号)で、中国に対しては関税問題のみならず様々な制裁を含むトランプ流の「脅し」(Bluff)は通用しないし、中国が「勘弁して」ということはありえないと記しました。もちろん関税引き上げは不動産不況や消費不振に苦しむ中国経済にとって手痛い追い打ちとなります。しかし中国は共産党一党支配の下、持久戦に耐えられる政治体制です。レアアース(希土類)という米国に対する切り札もあります。

結局、トランプ側は振り上げた拳を下げざるを得なくなったということです。おそらく習近平は「してやったり」といったところです。ただ習主席は相手のメンツをつぶすような大人げない言動は控えるでしょう。したたかさや人間力という点では、習近平氏の方が一枚上という気がします。

トランプ氏が本年1月20日大統領に就任して間もなく4カ月になります。ほぼサプライズは出尽くしたように思いますが、まだまだ分かりません。この「不確実性」が世界並びに日本経済の先行きに大きく影響しています。それに加え気になるのはパナマ運河の帰趨を巡る問題です。現在は管理・運営権を香港企業が所有しており、背後にいる中国政府はそれに固執しています。一方、トランプ大統領はパナマ運河の奪還に執念を燃やしており、両国間の新たな火種になることが懸念されます。

■我が国にとっての関税問題:

米国の対英国、対中国の関税問題はとりあえず決着しました。一方、当初、トップを切って決着を考えていた日本政府ですが、何となく脇に追いやられているような感じです。日本と米国の間の主たる問題は、対米輸出では自動車と部品、そして輸入では農産品です。はっきり言って日本側には決め手になる交渉のカードがあまりありません。日米間の決定的な違いは、「米国は孤立してもやっていける。しかし日本は、自由貿易なくして国の存立はあり得ない」という点です。「国家の安全保障」然りです。これは我が国の弱点であり宿命です。日本にとって農産物問題は即ちコメの輸入拡大です。「日本はコメに700%の関税を課している」と、やや誇張ですが米国に言わしめるほど保護しているのは事実です。なぜなら農業票は自民党の存立基盤であり、しかも本年夏には参議院選挙があります。農林族は激しく抵抗するでしょう。

一方、世界では9億人が飢えに苦しむ現状を考えると、この際、我が国は従来の農業政策を転換し、生産性と競争力の向上により生産を増やし、輸出増に活路を見出すべきではないでしょうか。

因みに日本のコメ輸入は、1993年のウルグアイラウンド(多国間通商交渉)以降、ミニマムアクセス(MA)として、国内消費量の4%を最低輸入することを約束し、1995年から実施しました。

なお、その頃の思い出として、米国カリフォルニア州・ウイルソン知事(当時60歳)が同州産米(カルローズ米)の売り込みのため来日され、大阪にも立ち寄られたことです(1993年11月26日)。当時、私は51歳、前職の社長として同州ロサンゼルス近郊で冷凍冷蔵倉庫建設計画を推進中でした。その縁で私は同知事から記者会見に同席を要請されました。その席上、同知事は自国のコメの売り込みとともに、私たちの計画に対する支援を表明していただきました。写真の正面左から2番目が知事で、掲げられているパネルは整地された倉庫建設用地を示す航空写真です(黒い部分)。なお、その際の米国側のコメに関する緊迫した事前打ち合わせと、米国流のプレゼンの仕方は大変勉強になりました。一時期、同知事は米国大統領候補の1人でしたが、その後健康問題により断念されたと聞きました。

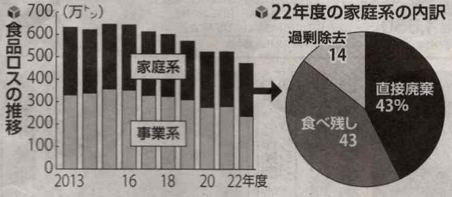

■「食品ロス」の問題:

消費者庁は食品の賞味期限と消費期限について、事業者に必要以上に短く設定しないよう求める改正指針案をまとめました。食品の期限表示には、品質が十分保たれる期限を示す賞味期限と、安全に食べられる期限を示す消費期限があります。いずれも事業者が客観的な試験や検査に基づいて設定しています。私たちの世代(後期高齢者)は戦後の幼少時代に物不足(特に食物)を経験したので、「もったいない」という気持ちが強く働きます。しかし今は暖衣飽食の時代、それに品質管理に厳しい目が向けられています。子どもたちさえ賞味期限に対して敏感で、いささか行き過ぎのような気がします。

そして、そこから「食品ロス」の問題が派生します。即ち「本来ならば食べられる食品が、様々な理由から大量に廃棄されている」のです。これは貴重な食品を無駄にしているだけでなく、廃棄のためのCO2排出量が膨大になるなど、環境問題の観点からも看過できない社会問題となっています。

同庁によると、2022年度の国内の食品ロスは推計472万トンでした。半数の236万トンは家庭から排出されており、うち102万トンは未開封のまま捨てられる直接廃棄だったとされています。国は家庭からの食品ロスの削減について、30年度までに2000年度比半減させる目標を掲げています。賞味期限や消費期限の意味をパッケージに表示するなど、消費者の意識改革を促すことが不可欠です。