ちょっと気になる記事・話題 (175)

8月7日の立秋を過ぎ暦の上では秋となり、挨拶も「残暑厳しく」となるべきところですが、依然として「酷暑」が続いています。非常に高い海面水温が気温を底上げしているとのことです。気象庁の3ヵ月予報では9月、10月も日中は30度を超える日が多くなるとしています。どうやら今年の秋は短くなりそうです。

なお、お盆期間中(8~17日)の鉄道・航空の利用者数は好調だったようです。インバウンド客の増加に加え、大阪・関西万博効果で関西方面への利用が好調に推移したことが挙げられています。結果として新幹線・在来線特急は昨年比8%、航空も国内線が6%とそれぞれ増えました。また、国際線は7社合計で12%増の68万人が利用しました。JAL、ANAともハワイ便が好調だったようです。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■トランプ大統領のウクライナ和平交渉と関税問題について:

8月15日(金)、米国アラスカ州アンカレッジで米ロ首脳会談が行われました。その後トランプ大統領は18日にワシントンでウクライナ・ゼレンスキー大統領並びに欧州首脳と会談しました。一連の動きを見て改めて感じたことは、「一旦始まった戦争を終わらせることがいかに難かしいか」という点です。戦争の当事国は少しでも自国に有利な条件を目指すことから、和平交渉と並行的に戦闘が一段と激化するとされています。1975年4月30日に終結したベトナム戦争もそうでした。

なお、プーチン大統領は狡猾で米欧間の意見の相違、並びに欧州諸国間の結束の乱れを期待しつつ、トランプ大統領の功を焦る気持と、最後は引き下がる習性(TACO-Trump Always Chicken Out)を見透かしています。また領土の線引きも容易ではありません。欧州諸国は、かつてヒットラーに譲歩したことが、その後第二次世界大戦をもたらした、歴史的事実が繰り返されることを懸念しています。

もう一つの問題は、トランプ大統領の強引な関税政策により、海外諸国の米国に対する信頼感が低下しつつあることです。そしてBRICS諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国・南ア)は結束を強めつつある一方、グローバル・サウス諸国にはアメリカ離れが見られます。特にインドはロシア原油輸入に対する制裁的な関税(最大50%)に強く反発し、宿敵中国への接近さえ見せています。これはQUAD(日米豪印戦略対話)の結束にも影響しかねません。また、ブラジルも前大統領の起訴を巡る対立を背景とした50%関税への報復を検討中です。

■80回目の終戦記念日にあたって:

去る8月15日(金)は80回目の終戦記念日にあたり、全国的に戦没者への鎮魂の日となりました。私が生まれたのは1942年(昭和17年)10月で、出生地は中国上海市の日本人租界でした。記憶にはありませんが、生後ほどなく帰国し終戦は兵庫県芦屋市で迎えました。後に母から聞いたところでは、終戦の1週間ほど前に、当時住んでいた住宅地の一帯がB29の空襲を受け焼野原となり、文字通り箸一本、茶碗一つからの再スタートだったとのことでした。そしてその当時、子ども心に不思議に思ったのは、いつも観ていたゼロ戦が飛び交う絵本が突然身の回りから消えたことでした。今思えば、それが終戦に伴い私の身の回りで生じた時代の変化だったのです。

なお、先の戦争で亡くなった日本人は軍属が約230万人、民間人が約80万人、併せて約310万人に達しました。陸軍の戦没者約150万人のうち半数近くが補給不足で餓死したとされています。Logistics(兵站→最近は物流)を軽視した結果です。また、民間の死者のうち約21万人が原爆、そして約56万人が空襲により命を奪われました。近代戦の特徴は無辜(むこ)の一般市民まで無差別に犠牲になることです。

そして今、アジア圏内で中国の覇権主義的な動きが活発になっています。今日に至るまで我が国は米国の核の傘の下で国家の安全が保障されてきましたが、今や諸般の情勢から防衛力強化の必要に迫られています。「備えあれば憂いなし」と言われますが、抑止力としての防衛力の強化は必須です。一方、過去を振り返りますと我が国では1932年の5.15事件や、1936年の2.26事件といった軍部によるクーデターがあり、破滅への道を歩みました。米国ではかつて国民的英雄であったマッカーサー元帥を、当時のトルーマン大統領は職権逸脱を理由に解任しました。これはいわゆるCivilian Control(文民統制)が確立されていたといえます。我が国に於いてもこの民主主義の鉄則を堅持することが大前提です。

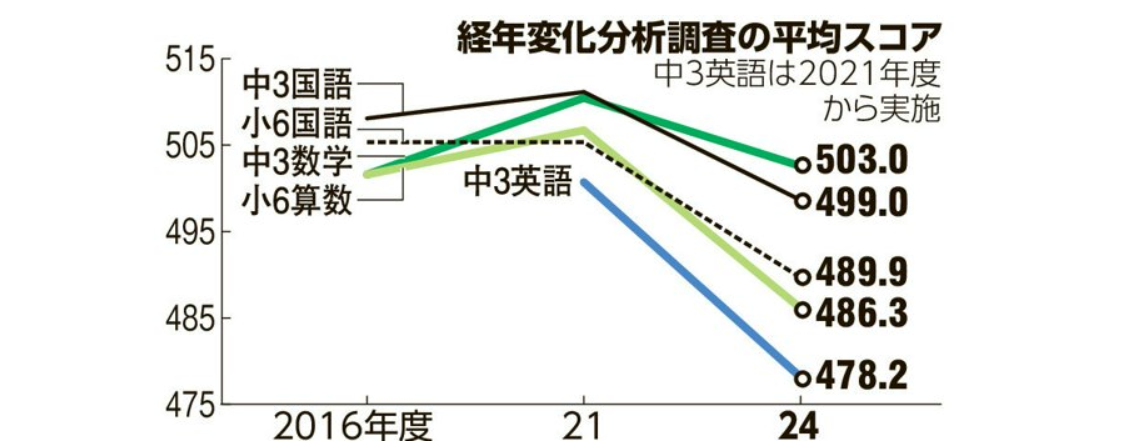

■小中学生の「学力低下」を懸念する:

文科省の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の中で、3年に1回程度実施している「経年変化分析調査」によると、子ども全体の学力の低下が今回ほど顕著にデータに現れたのは、ほぼ20年ぶりとのことです。平均スコアの低下もさることながら、平日に1時間以上勉強する児童生徒の割合が小6で37.1%(前回調査・21年度比-7.8ポイント)、中3で38.9%(同-9.2ポイント)と大きく減少しています。そして平日に2時間以上テレビゲームをする子どもは小6で37.1%、中3で41.5%。いずれも前回調査より10ポイント強増えています。さらに中3の53.3%(前回は41.4%)が平日2時間以上スマホを使うとのことです。おそらく今後もAIがどんどん子ども達の日常生活の中に入ってくるでしょう。

私はこういった傾向は子ども達、そして我が国の将来に対して由々しき現象と受け止めています。確かにIT・AI技術は便利で、使い方次第で生産性は上がります。しかしそれはある程度の基礎学力・知識・常識を身に付けた上でないと邪道です。

因みに欧米諸国の子どもの学習は、「アルファベット26文字」と「0~9の数字」の組み合わせで済みます。しかし日本では「漢字・ひらがな・カタカナ」+「数字」+「外国語学習」があります。それだけ日本の子ども達は学ぶことが多く時間を掛けざるを得ないのです。そして人生100年時代を「人間らしく生き抜く」には、基礎学習を通じ「人間力」を高めることが不可欠です。我が国はこれといった天然資源を有しておらず、今の生活レベルを維持するには知恵と知識を基に、「無」から「有(付加価値)」を生み出す以外にありません。こういった観点から国家レベルで今後の教育の在り方を是非考えていただきたいと思います。

■「人間のロボット化」と「ロボットの人間化」について:

最近はIT・AI機器への依存が高まるとともに、人間の持つ優れた特性である「暗記力」が劣化しているように思います。その結果、頭の中は「空洞化」し、知識・情報は機器を通じ簡単に得られるものの、「思考力」「判断力」は皮相的で画一的になるような気がします。いわば人間がIT・AIにコントロールされる状態になるのです。

なお、中国は世界に先駆けてAIを搭載した人型ロボットの開発を進めています。そして本年8月上旬に北京で「世界ロボット大会」が開催されました。展示会では人型ロボット同士のキックボクシングが披露されたり、宙返りやマラソンを走る人型ロボットの映像も見ました。このように中国を先頭に人間に代わるロボットの技術が急速に進んでいます。そして我が国でも労働力不足から介護現場等、さまざまな職場でロボットの導入が進められています。

以上のことから感じることは「人間のロボット化」と「ロボットの人間化」です。この組み合わせにより今後の社会は一体どうなっていくのでしょうか。