ちょっと気になる記事・話題 (176)

気象庁の発表によると、今年6~8月の国内の平均気温が平年より2.36度高く、過去最高だった2023年、2024年を上回りました。体感的にも「やっぱりそうだったか」というところです。記録的猛暑の要因として、日本列島を覆った「ダブル高気圧」が指摘されています。この厳しい残暑は9月に入ってからも続くようですが、研究者で構成するWAC(極端気象アトリビューション)によると、この異常な暑さは地球温暖化がなければ発生しなかったと分析しています。

そして近年の猛暑や暖冬の影響で、各地の水田や果樹園で稲や果実を食い荒らす、様々な種類のカメムシが大量に発生し、収穫量への懸念が出ています。

一方、今年のサンマは例年になく太くて立派なようです。私も先日、今年初めて食したところ、確かに最近目にしたことのない大きさと脂の乗りでとても美味でした。9月4日の朝日新聞の川柳欄に「脂のるサンマに小さな秋貰う」という句がありました。なお、大きなサンマが出回るのは10月上旬までで、それ以降は漁場が北海道の東方沖から三陸沖に移り、やせたサンマが多くなるそうです。お早めに!

■■最近想ったこと・注目したこと:

■中国、上海協力機構(SCO)首脳会議、並びに抗日戦争勝利80年式典:

中国では8月31日~9月1日、同国・天津にて習近平国家主席の招待でSCO首脳会議が開催されました。この機構は中国とロシアが主導し2001年に設立され、現在は中ロのほかインドやイラン、パキスタン、カザフスタンといった中央アジア諸国など10ヵ国で構成されています。世界の国内生産(GDP)の約1/4(発足時は5%)、人口の約半分を占めています。今回の首脳会議にインド・モディ首相が7年ぶりに出席したことが注目されました。インドと中国は長年にわたり国境問題を抱え冷えた関係が続いてきました。今回の訪問の裏には、米国が同国のロシアからの原油輸入に対する制裁として、50%の関税を課したことへの反発が挙げられます。中印両国は2020年の国境紛争以来中断している、直行便の再開も検討中としています。両国が本格的な関係修復に至るかは分かりませんが、今後の動向によってはQUAD(日米豪印戦略対話)の結束にも影響しかねません。こういったインドの動きから窺えることは、トランプ関税により多数の国々が米国から離れる遠心力が強まる一方、中国がBRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南ア)、並びにグローバル・サウス(主として世界の南側の新興国や途上国)の旗頭として、求心力を高めていることです。米国政府はこういった世界の動きに今後どう対処するつもりなのか、それ次第で我が国にとって政治、経済、安全保障面で重大な影響が生じます。

なお、中国は国内の不況による需要低迷と、米国への輸出減(関税・規制の影響)により、過剰となった広範囲の製品(鉄鋼・繊維・家具・家電・太陽光パネル・自動車等)をダンピング(安値)輸出しており、欧州、アジア、南米等、世界各地で摩擦が生じています。

次に、9月3日、北京で抗日戦争勝利80年を祝う大規模な軍事パレードに関してですが、パレードにはロシア・プーチン大統領、北朝鮮・金正恩総書記を始め26ヵ国から国家指導者や政府代表が出席しました。西側諸国の多くは不参加でした。ユーチュープでパレードの様子を見ますと、兵士の所作(しょさ)は一糸乱れず、まるでロボットかマネキンが行進しているようです。6月14日、米国・ワシントンで行われた軍事パレードと比べると、いかにも専制主義国家を象徴しているように感じました。

■人手不足による企業倒産の増加・外国人労働者の導入・厳しい中国の就職事情:

東京商工リサーチによると、2025年上期(1~6月)における倒産件数(負債額1000万円以上)が前年同期比1%増の4990件に達し、2014年以来11年ぶりの高水準に達しました。4000件台は3年連続です。負債が1億円未満の小粒倒産が77%と過去30年で最多となり、そして従業員が10人未満の企業の倒産が全体の90%、とりわけ5人未満の零細企業が全体の76%に達しました。

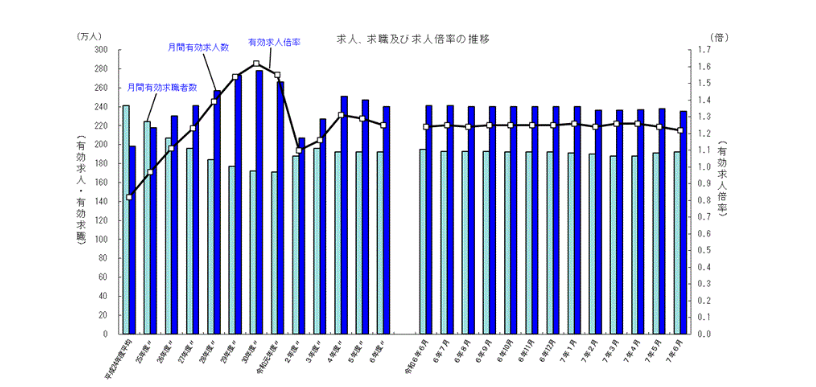

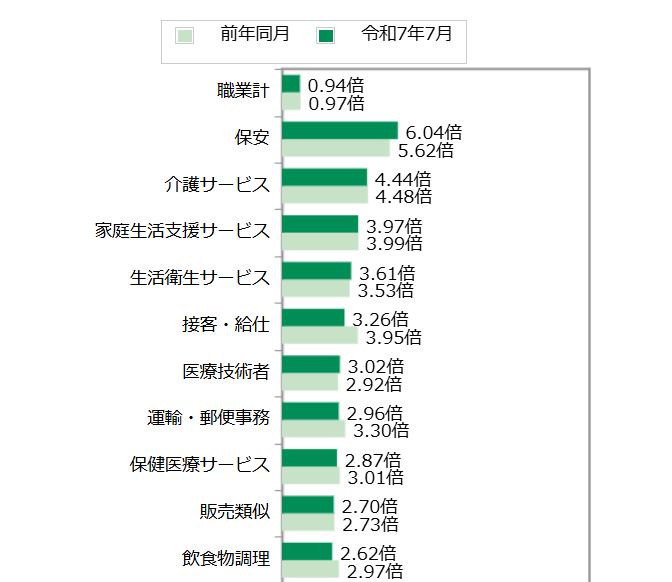

倒産理由として人手不足関連が172件で、上半期としては過去最多となりました。2024年上期以降100件を超える状態が続いています。大企業が積極的に賃上げを進めるなか、防衛的な賃上げを実施する中小企業が多く、経営を圧迫しています。人手不足の影響が特に大きいのは運送業や人材派遣といった「労働集約型」業種です。例えば7月のドライバー職の有効求人倍率は2.58倍に達しています(前月比+0.26pt、前年同月比+0.02pt)。2020年10月以降、58カ月連続で2倍台が続いています。また、港湾荷役作業員の有効求人倍率は5.22倍(2024年度)、そして自動車整備士は4.99倍(2023年度)と深刻の度合いを増しています。

他の事業分野でも随所に人手不足が生じています。例えば介護業界ではヘルパーさんの有効求人倍率は14倍(2023年度)に達しており、求人に対する応募がほとんどない状態です。重労働とそれに見合う賃金が払われていないことが要因です。保育士も3倍を超え、訪日客関連業界でも調理師や配膳スタッフ不足で夜間の営業を休止といった事例も聞かれます。消防団員もピーク時の約1/3に減り、高齢化も進んでいます。今後ますます深刻化する人手不足を勘案すると、外国人労働者の導入は不可避であり、秩序ある「共生社会」をどう実現するか、国民的議論を早急に進め制度・体制を整備する必要があります。

なお、我が国では少子化と人手不足を反映し、新卒(大学・高校)の就職率は、ほぼ100%に近い売り手市場です。ところが隣国・中国では若者は厳しい就職難に直面しています。その背景として、不動産業界(GDPの約3割)が不況の長期化で採用を控えていることや、2025年における大学卒と大学院修了者が、前年比43万人増の1222万人(日本では60万人前後)と、過去最多となったことが要因です。中国の若者が置かれた厳しい競争社会を、我が国の若い世代も知っておくことが必要でしょう。

■9月1日は「防災の日」:

1923年(大正12年)9月1日午前11時58分に、関東地方でマグニチュード7.9の大地震(関東大震災)が発生しました。この地震により東京・横浜をはじめ広い範囲で甚大な被害が生じ、10万人以上の死者・行方不明が発生しました。この災禍を忘れず、地震への備えを国民に呼びかける日として、この日が「防災の日」とされました。

なお、静岡県沖から宮崎県沖にかけて延びる南海トラフでは、今後30年以内に巨大地震が発生する確率が「80%程度」とされています。発生すると太平洋岸には大津波が押し寄せることが予想されます。最も切迫性が高い「巨大地震警戒」が発表された際、自治体が津波に備え事前避難を求める住民が、全国で少なくとも52万人を超えることが判明しました(内閣府調査)。この規模の人数を迅速・円滑に避難させることは容易なことではありません。特に高齢者対策が課題です。「備えあれば憂いなし」と「自己責任」の精神の下、国民の防災意識を高める必要があります。