ちょっと気になる記事・話題 (180)

今週で10月も終わります。猛暑から秋を通り越して、いきなり冬の気配を感じるようになりました。これではアパレル業界は目論見が狂い、秋物が売れず在庫として残るのではと気になります。今や「天高く馬肥ゆる」日本の秋はどこかへ行ってしまい、代わりに「熊が出没する秋」になってしまいました。熊は以前は、米国がオリジンの童謡「森のくまさん」の歌詞のように、「怖いけど優しい動物」というイメージでしたが、いつの間にか凶暴性の強い獣(けもの)に変わりました。背景には地球環境の変化によるエサ(どんぐり等)不足が指摘されます。熊も今の食料不足では安心して冬眠も出来ないようです。結局その元凶は人間の仕業に行き着きます。

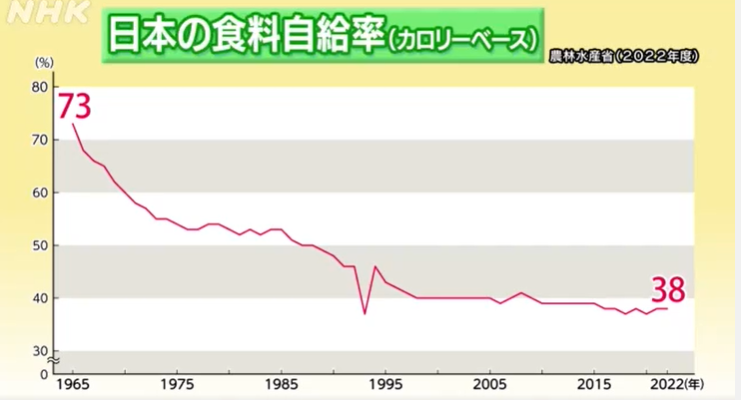

一方、国の食料事情も農林水産省の発表によると、2024年度におけるカロリーベースの食料自給率は前年度横ばいの38%にとどまっています。2030年度までに45%への引き上げを目指す政府目標とは依然として開きがあります。昨年は国内でコメ不足が起き「令和の米騒動」とも報じられました。価格も前年同月比約2倍に高騰する場面もありました。それでも農水省は価格安定を優先し生産調整を維持します。生産を増やし国内で余剰が生じた場合は輸出に向ける努力をすべきでしょう。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■高市内閣発足:

石破前首相が9月7日自民党総裁を辞任したことにより、5人による総裁選が行われ、10月4日高市早苗氏が第29代総裁に選出されました。それを待っていたかのように、過去26年間、自民党と連立を組んでいた公明党が離脱。その後は国会で首班指名を巡って混沌とした政局に陥りました。結局、維新(衆議院35票)が自民(同196票)との連立(閣外協力)に踏み切ったことにより、他の少数賛成票(6票)を加え237票と過半数(233票)超えを確保しました。そして10月21日、ようやく高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に指名されました。その後、マスコミの世論調査では、高市首相に対する支持率(70%前後)は概ね高く出ています。特に若年層(18~39歳)の支持率上昇(15%→80%)が目立ちます、また、外交面では今月26~28日にマレーシアでASEAN関連会議、そして30日~11月1日、韓国・慶州でAPEC経済首脳会議といった国際会議が続く中、トランプ大統領が一連のアジアツアーの合間を縫って、27~29日、我が国を訪れました。同大統領は30日に韓国・釜山で習近平・中国国家主席とも会談しました。こういった機会を通じ高市首相が短期日に、米中を始め主だった国々の首脳との顔合わせを一挙に実現出来たことは、発足早々の高市政権にとって極めてラッキーでした。因みにトランプ大統領は高市氏を、相性がよかった故・安倍元首相の思想・信条を引き継ぐ愛弟子と見ており、これが初対面での好印象となったようです。

なお、一般的に新しい首相が就任して数カ月(3~6ヵ月程度)は、政権のハネムーン時代といわれ、国民の期待感が高くマスコミの論調もやや好意的とされています。しかし高市首相の先行きは決して平坦ではありません。まず維新との連立は数合わせが優先したことから、政策協調の具体化に際して自民党内をまとめ切れるのかどうか。また、今のところ高市首相は靖国参拝やリフレ政策といった独自色を封印していますが、それぞれ実行を強く求めるグループからの突き上げも出てきます。野党からは政治資金規正法への攻勢も強まります。また閣僚に対するマスコミの身体検査(スキャンダル探し)も本格化します。いつ解散・総選挙に踏み切るかの決断も迫られます。こういった数々の問題を乗り越え、我が国の国力向上を目指してほしいものです。

■日本人科学者2人にノーベル賞受賞に関連して:

2025年のノーベル賞の受賞者に大阪大学・坂口志文特任教授と京都大学・北川進特別教授が選ばれました。自然科学3賞の日本出身の受賞者は2000年以降だけで22人にのぼり、米国に次ぐ数です。1949年に湯川秀樹氏(物理学賞) が日本人として初めて受賞して以来、自然科学分野の受賞者は今回で27人ですが、ほとんどが2000年代以降です。

ただ、今後については心もとないという見方が広がっています。文部科学省の集計によると、研究活動の指標となる科学論文数で日本は1990年代後半には米国に次ぐ2位でした。ところが2025年時点では5位、そして各分野での引用回数が上位に入る「注目論文」では13位に後退しています。米中を中心に研究開発費を増やしているのに対し、我が国は横這いに止まっています。また、研究職は任期付きで不安定なポストが多く、キャリアに不安を抱く若手が多いとのことです。研究に専念できる環境を整備する必要があります。

なお、日銀によると個人(家計部門)が保有する金融資産の合計は昨年6月末時点で、前年同期比1.0%増の2239兆円と、10四半期連続のプラスで過去最高を更新しました。そしてその51%が現預金で株・投信は18%です(米国は12%対55%)。また、財務省によると企業の内部留保は2024年度末で636兆円と、これも過去最高の水準です。我が国は国民も企業も現預金をため込む傾向があります。こういった金融資産を研究開発に活用する仕組みに加え、寄付制度の拡充も検討すべきではないでしょうか。

■日本のGDP、2030年には6位に後退か:

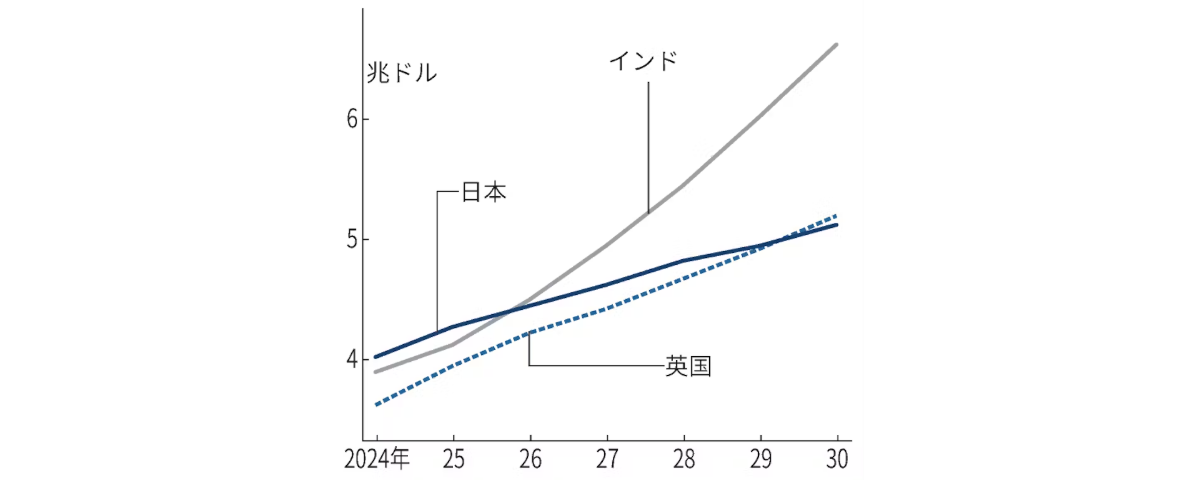

IMF(国際通貨基金)がこのほど発表した最新の世界経済見通しによると、2030年における日本のGDPは推計5兆1198億ドルとなり、現在の米国、中國、ドイツに次ぐ4位から、インド、英国に抜かれ6位に転落すると予測しています。

その背景として考えられるのは、①少子化・高齢化と人口減少の影響、②円安でドル換算でのGDPが低く表示される、③日本からの海外投資の規模に比較し、外国からの国内投資が極めて少ないこと、等が挙げられます。

特に③については、日銀によると2024年末における日本の対外投資残高は約331兆円に対し、日本への外国からの投資残高は2023年末現在で約1/7の51兆円に止まっています。因みに2024年の日本から海外への投資額は約31兆円であったのに対し、海外から対内投資額は約1/10の約3兆円に止まっています。それだけ日本への投資に魅力を感じないか、或いは参入に様々な障壁・規制があり、「内なる国際化」が遅れていることを示しています。

そして今後更にトランプ政権の強引な対米投資促進政策により、日本も55億ドル(80兆円)の投資を約束させられています。特に自動車や鉄鋼、機械、薬品等、今まで国内や投資先の近隣諸国で生産され、米国に輸出されていたものが米国での生産に置き換わる等、新規投資は米国向けが主になります。結果的に日本国内の産業空洞化が一段と進み、景気や雇用への影響が懸念されます。対外投資は利益をもたらしても国内の雇用創出効果は限定的です。官民挙げて国全体の将来ビジョンを真剣に考える必要があります。