ちょっと気になる記事・話題(181)

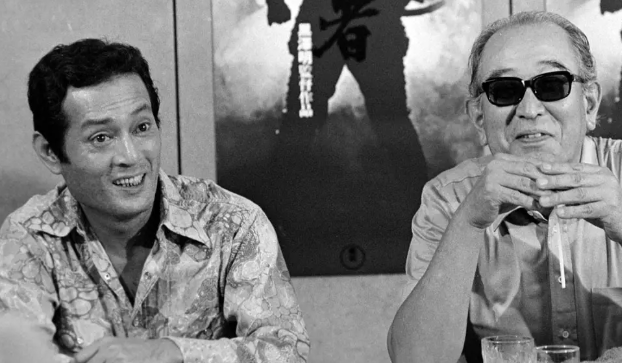

日本を代表する俳優の仲代達矢さんが亡くなりました。1932年12月生まれで、92歳の生涯でした。私より10歳年上ですが、昭和から今日までぼぼ同じ時代を生きたことから一抹の寂しさを感じます。特に印象に残っているのは黒澤明監督の時代劇「影武者」、「椿三十郎」などの作品で、三船敏郎との共演は私を惹きつけました。また舞台俳優としても卓越した存在であったことに加え、若手の養成を目指し「無名塾」を創設したことでも知られています。私の知人のお嬢さんがかつて同塾の生徒だったこともあり、直接お会いしたことはありませんが何となく親しみを感じていました。

ご冥福を心より祈念いたします。合掌!

さて、先日の新聞に「日本ならではの幸せ」についてのアンケートが掲載されていました。それによると1位「温泉・銭湯・露天風呂」、2位「時間通り来るバスや電車」、3位「四季を楽しむ」等々でした。私が海外と比較してランク付けをすると、1位「公衆トイレが身近にあり、清潔でウォッシュレットが多く、それにトイレットペーパーが備えてある」、2位「落としものや忘れ物がほぼ100%戻ってくる」、3位「食べ物がおいしい」といったようなことになります。因みに「四季」は気候変動の影響で今や「二季(夏と冬)」です。そして以前は「夜間でも女性、子どもの一人歩きも問題ない」が日本のよさでした。しかし今は男性でも物騒な世の中です。また電車・汽車も最近は様々な理由でしばしばダイヤが乱れます。かつて我が国では「水と安全(防衛)はタダ」といわれましたが、今や身を護るには国も個人も応分の負担が求められる時代となりました。

■■最近想ったこと・注目したこと:

■「直撃ニッポン塾」と駐日中国大使との対面:

私はほぼ毎月、政治評論家・篠原文也氏主宰の「直撃ニッポン塾」(昼食セミナー)に出席しています。例会では先ずゲストスピーカーが30分ほど話された後、塾長との対談、その後、参加者との質疑応答となります。先月は元参議院議員・民主党幹事長であった輿石東(こしいし・あずま)氏がゲストでした。来年90歳とは思えぬ矍鑠(かくしゃく)とした姿で、記憶力も抜群、話しぶりは理路整然としており学ぶべき点が多々ありました。

輿石先生の件はこの程度にして、先々月の例会(9月24日)の際、当日のゲストだった駐日中国特命全権大使・呉江浩(ウージャンハオ)氏とのやりとりに関して触れたいと思います。当日は通常通り大使が最近の中国並びに日中関係について話された後、篠原塾長との対談、その後、参加者との質疑応答となりました。その際、私は次のように発言しました。

「大使閣下、本日は誠に有り難うございました。私が初めて中国を訪れたのは1976年11月です。今から49年前で、秋季広州交易会に参加するのが目的でした。当時は10年続いた文化大革命が終結した直後で、江青(故・毛沢東夫人)を首謀者とする四人組が逮捕されたことで、街(広州市)中がお祭り騒ぎでした。その後、私は毎年、1~2回、中国を訪れましたが、一番印象に残っているのは1988年12月(駐・天安門事件の前年)に、故桜内義雄・衆議院議員自民党・元衆議院議長に随行して北京を訪れた際、人民大会堂で故鄧小平・国家主席(当時)に謁見し、改革開放政策等について間近でお話しを拝聴したことです。このように私は中国を私なりにほぼ50年観てきました。そういった中で私は、以前は中国に「おおらかさ」や「ゆとり」を感じていましたが、先日(9月3日)の北京・天安門前での抗日戦争勝利80周年の軍事パレードを観て、最近は「軍事大国」を目指しているように思いますがいかがでしょうか」。

これに対し、同大使は「軍事パレードは今回が初めてではなく、2015年(抗日戦争勝利70年)、そして2019年(建国70周年)にもやっている。だから今回のパレードを以てして「軍事大国化」には当たらない」といった答えでした。

■最近の中国の状況について:

最近の中国は不動産バブルの崩壊に伴うデフレ経済、それに米国との貿易摩擦等、経済問題に加え、少子高齢化、若者の高失業率、軍の汚職問題といった深刻な社会問題を抱えています。政府は共産党一党支配を堅持するため、厳しい情報統制をしており、実態はつかみづらい状況にあります。いくつかの指標を挙げますと下記の通りです。

◎7~9月の国内総生産(GDP)の速報値は実質で前年同期比+4.8%でした。伸び率は2期連続で縮小し、過剰生産と内需低迷を背景とした「内巻」(ネイジュエン)と称される過当競争や、長引く不動産不況による消費不振で経済減速が鮮明になっています。10月の卸売物価は前年同月比-2.1%と、37カ月連続の下落です。また、景況感を示す10月の製造業購買者担当指数(PMI)は49.0となり、好調・不調の境目となる50を7ヵ月連続で下回っています。

なお、10月下旬開催された中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議では、第15次5カ年計画(2026~2030年)の成長率については、現行計画と同様、具体的な数値目標は提示されませんでした。先行きの不透明感がぬぐえないようです。

◎国内需要の不振から余剰生産を輸出に向けるデフレ輸出(ダンピング)が各地で摩擦を生じています。特に電気自動車(EV)、太陽光パネル、鉄鋼、アルミ等で目立っています。フランス政府は中国の大手通販サイトSheinへの警戒を強めています。

◎米国との貿易摩擦(関税問題)は一時棚上げ状態に入っています。しかし明らかにトランプ大統領の誤算でした。中国は米国の関税引き上げへの対抗策として、世界で7割のシェアを有するレアアース(希少金属)の輸出規制と、米国からの農産物(主として大豆)の輸入停止で米国農民を締め上げました。この作戦が奏功しトランプ大統領は拳を下ろさざるを得なくなりました。正に1992年に故鄧小平国家主席が南方視察で語った「中東には石油がある。中国にはレアアースがある」という教えが現実になったのです。

◎中国では近年、大卒でなければ就職が難しいといった理由で受験戦争が激化しています。大学統一試験「高考」の本年受験者数は1335万人で10年間で1.5倍です。因みに我が国の大学入学共通テスト(本年度実施)受験者数は46.1万人でした。そして中国では大卒の就職内定率は5割を切り(日本は90%超)、今年9月の16~24歳の失業率は17.7%(同3%台)となるなど若者の就職難が深刻化しています。中国は個人、産業界とも大変な競争下にあることを認識しておく必要があります。

■中国で3隻目の空母就役と我が国の安全保障(防衛)について:

中国はこのほど空母「福建」を就役させました。旧ソ連製を改修した「遼寧」(2012年就役)、初の国産空母「山東」(2019年就役)に次ぐ3隻目です。これにより東シナ海や太平洋地域での軍事活動・挑発が一層活発化することが懸念されます。更に4隻目の建造が既に始まっているとされ、初の原子力空母との情報もあるようです。

このように中国は急速かつ強力に軍事力を強化しており、今後、尖閣諸島周辺や東シナ海で一段と挑発行為が増えると思われます。一般的に軍事バランスが崩れた時には否応なしに戦争・侵略・紛争が生じます。従って我が国としても親中派、嫌中派を問わず、冷静に中国の現状を見極め、抑止力としての軍事力を備える必要があります。しかし我が国の現在の国力から考え、単独ではとても対応出来ません。米国との同盟関係を柱として、近隣諸国のみならず世界の民主主義国家と協力し、国の存立を護っていく必要があります。